Mémoire en défense contre ceux qui persistent à m’accuser de falsifier l’Histoire alors que les tribunaux refusent depuis toujours de confirmer cette accusation et que les historiens hostiles au révisionnisme multiplient les concessions à mon égard

[Le 28 septembre 2016 se déroulait à la XVIIe chambre du Tribunal correctionnel de Paris le procès qui m’était intenté pour une interview que j’avais accordée au site internet Meta/TV. Le jugement en sera rendu le 23 novembre à 13h30.

En France, tout justiciable est autorisé à verser ses pièces au débat, dès lors qu’il les communique à la fois au tribunal, au ministère public et aux parties civiles. C’est ce qu’à ma demande mon avocat, Me Damien Viguier, a bien voulu faire avec l’envoi à ces trois destinataires d’un long « Mémoire en défense… », qu’on trouvera ci-dessous dans son intégralité.

Il est également toléré de communiquer aux juges, après la date de l’audience et sensiblement avant celle du jugement, des « notes de délibéré ». D’où la brève « Note de délibéré », qu’on trouvera également ci-dessous.

Dans ses livraisons du 13 et du 20 octobre l’hebdomadaire Rivarol, dirigé par Jérôme Bourbon, avait bien voulu publier ces deux pièces en exclusivité sous le titre général de « Testament du professeur Faurisson ».]

En 1980 je me voyais contraint de publier aux Éditions de la Vieille Taupe (Pierre Guillaume, Paris) un ouvrage de 304 pages intitulé : Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’Histoire / La question des chambres à gaz / Précédé d’un avis de Noam Chomsky. Dans son « avis », l’Américain Noam Chomsky prenait ma défense au seul nom de la liberté d’expression ; pour sa part, il affirmait croire à l’existence des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration du IIIe Reich, mais sans donner ses raisons d’y croire. Depuis au moins 1978-1979, c’est-à-dire depuis que le journal Le Monde a ouvert ses colonnes au débat sur l’existence desdites chambres à gaz, instruments supposés de l’un des plus grands crimes supposés de toute l’histoire humaine, ce débat a pris une tournure de plus en plus vive mais semble s’être quelque peu apaisé dans ces dernières années devant les progrès du révisionnisme. Cela dit, à l’époque, incapables de répliquer aux arguments révisionnistes, toujours plus nombreux, sur l’impossibilité d’existence de ces chambres à gaz, les défenseurs de la thèse officielle selon laquelle ces abattoirs chimiques auraient bel et bien existé et fonctionné ont réclamé et fini par obtenir, le 13 juillet 1990, le vote d’une loi spéciale contre les contestataires de leur thèse appelés « négationnistes ». Cette loi porte le nom soit de « loi Gayssot », soit de « loi Fabius-Gayssot », soit de « Lex Faurissoniana ». C’est ainsi qu’en France, depuis 1990, un révisionniste risque en principe une peine allant d’un mois à un an de prison et une amende pouvant atteindre 45 000 €. Mais que se passera-t-il si, en fait, à l’avenir, il faudra, lentement mais sûrement, se rendre aux arguments des révisionnistes ?

Les circonstances actuelles font que, le 28 septembre 2016, je comparaîtrai une fois de plus devant les magistrats de la XVIIe chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir exposé publiquement mes convictions révisionnistes en ce qui concerne les prétendues chambres à gaz hitlériennes. Le moment me semble venu de procéder à un bref rappel de ma propre aventure du révisionnisme historique, qui n’a été qu’un épisode de ce qui, depuis 1945, a été l’aventure du révisionnisme pour un nombre considérable d’auteurs français et étrangers.

Né le 25 janvier 1929 près de Londres d’un père français et d’une mère britannique (écossaise), je suis citoyen britannique et citoyen français. En 1940 j’étais l’aîné de sept enfants.

Mes premières études se déroulaient à Singapour, Kobé (Japon), puis dans divers établissements catholiques de France, dont le Collège Stanislas à Paris. Puis, toujours à Paris, à partir de 1945, je me retrouvais en hypocagne et en cagne au Lycée Henri IV. À l’âge de treize ans, en 1942, incident au Collège de Provence, à Marseille, tenu par des Jésuites : le lendemain de la déclaration de Pierre Laval souhaitant la victoire de l’Allemagne, je grave, sur l’abattant de mon pupitre, « Mort à Laval ».

8 mai 1945 : à seize ans, après avoir pris connaissance depuis quelques mois, d’une part, des horreurs de l’Épuration en Charente limousine (voy. aujourd’hui Xavier Laroudie, Un Seul Châtiment pour les traîtres [: la Mort], Haute-Vienne 1944, Préface de Jean-Marc Berlière, Geste éditions, 79260 La Crèche, avril 2016, 400 p.) et, d’autre part, des atrocités infligées aux populations civiles allemandes, je décide d’étudier impartialement, et comme un gentleman, ce qu’a pu être réellement pendant la guerre la conduite de nos ennemis, les Allemands, et de leurs collaborateurs auxquels on impute les crimes les plus stupéfiants. Les photos de leurs prétendues horreurs bouleversent l’univers entier, l’Allemagne comprise, mais ces horreurs ne seraient-elles pas dues, en partie au moins, à la guerre elle-même, aux bombardements massifs, aux épidémies, notamment de typhus, ou à la disette généralisée ? En tout cas, la plupart de ces photos ont été prises à l’ouest, là où l’on apprendra plus tard que les camps étaient dépourvus de chambres à gaz, ce summum du crime organisé et à rendement industriel.

Je note l’ivresse épuratrice, en particulier du Parti Communiste français et sa force d’intimidation à la Sorbonne.

En 1948 j’assiste un jour, à cette même XVIIe chambre, au procès, expédié, du milicien Pierre Gallet. Sa condamnation à mort me bouleverse. Il sera gracié.

Je poursuis mes études classiques. J’obtiens l’agrégation des lettres et le doctorat ès lettres et sciences humaines (comprenant l’histoire). J’exerce dans des lycées de province, puis à la Sorbonne et, enfin, à la Sorbonne Nouvelle-Paris III sous la direction de Pierre Citron qui, en 1972, me décrit dans les termes suivants : « Très brillant professeur. Chercheur très original. Personnalité exceptionnelle. » À l’Université Lyon II, où m’est attribué le titre de professeur, je crée un certificat C2 intitulé : « Critique de textes et documents (littérature, histoire, médias) ».

Publication d’ouvrages notamment sur Racine (Andromaque), sur Rimbaud (A-t-on lu Rimbaud ?), sur Isidore Ducasse (A-t-on lu Lautréamont ?), sur Nerval (La Clé des « Chimères » et « Autres Chimères » de Nerval).

Je mets en pratique mon « révisionnisme littéraire » (s’intéresser d’abord au texte lui-même indépendamment de toute biographie et bibliographie, puis, ultérieurement, prendre en considération la biographie, la bibliographie et le reste). J’effectue la mise au point de ce que mes étudiants appellent « la méthode Ajax », « celle qui récure, qui décape, et qui lustre ».

Dans le domaine du révisionnisme historique, j’ai à ce jour principalement publié Le Journal d’Anne Frank est-il authentique ? (1980), Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire (1980), Réponse à Pierre Vidal-Naquet (1982), Réponse à Jean-Claude Pressac (1994, réédité en 2005), Le révisionnisme de Pie XII (2002, réédité en 2009), En Confidence. Entretien avec l’Inconnue (2009) et surtout des Écrits révisionnistes (sept tomes parus de 1999 à 2013 ; reste de la matière pour deux ou trois tomes). À qui ne dispose que du temps de lire un seul ouvrage, je recommande En Confidence. Entretien avec l’Inconnue (en fait, avec Maria Poumier qui, très vite, révélera publiquement avoir été « l’Inconnue »).

Mais le plus important de mes écrits par leur répercussion consistera en deux lettres publiées par Le Monde : la première, parue le 29 décembre 1978, est intitulée “Le Problème des chambres à gaz” ou “La rumeur d’Auschwitz”, et la seconde, parue le 16 janvier 1979, Lettre en droit de réponse. Il est à noter que le premier titre est emprunté à Olga Wormser-Migot dont j’ai étudié la thèse principale, très connue, et la thèse complémentaire, fort peu connue. La première thèse, intitulée Le Système concentrationnaire nazi (1933-1945), P.U.F., 1968, contient, à la page 157, l’affirmation selon laquelle « Auschwitz I » était « sans chambre à gaz » (or il s’agit là d’une « chambre à gaz » officiellement désignée comme authentique encore aujourd’hui, en 2016, par les autorités du Musée d’État d’Auschwitz et visitée, tout au long des années, par des millions de personnes abusées). Aux pages 541-544 une section de la thèse d’Olga Wormser-Migot porte pour titre « Le problème des chambres à gaz » et traite en la matière de ce que l’auteure appelle des «affirmations [qui] nous paraissent de l’ordre du mythe» (p. 541, n. 2). Le lecteur y est conduit à se poser bien des questions en particulier sur l’existence de réelles ou fausses chambres à gaz, notamment à Mauthausen et à Ravensbrück.

Je prends régulièrement contact avec Olga Wormser-Migot, à son domicile du boulevard Saint-Germain ; elle me conseille dans mon travail mais, en même temps, m’adjure de ne plus poursuivre de recherches dans une voie aussi périlleuse et qui me vaudra nécessairement de graves ennuis comme elle en a elle-même connu. Les années suivantes ne lui donneront que trop raison. Je suis de facto privé de toute possibilité de poursuivre mon activité de professeur. Je n’en reste pas moins fidèle à l’exemple qu’elle reste pour moi.

Certes, en France, les premiers révisionnistes ont été Maurice Bardèche et surtout Paul Rassinier, lui-même ancien déporté, mais ces révisionnistes-là ont surtout développé des arguments d’ordre intellectuel et à tendance spéculative. Pour ma part, je me suis engagé dans des voies plus précises, concrètes, matérielles et même policières. Je me suis rendu sur place et, tel un membre de la police technique ou de la police scientifique, j’ai examiné les lieux, recherchant ce qu’on appelle la scène de crime et l’arme du crime ou ce qu’il en reste. J’ai voulu savoir ce qui pouvait se trouver concrètement derrière les trois mots de « chambre », de « à » et de « gaz ». J’ai examiné la nature et les propriétés du « Zyklon B », un puissant insecticide à base d’acide cyanhydrique, couramment utilisé à partir de 1927 pour la désinfestation de toutes sortes d’objets ou de locaux. Non seulement j’ai visité de près, et parfois revisité, soit de prétendues chambres à gaz nazies, soit des ruines supposées être celles de chambres à gaz nazies mais je me suis aussi rendu aux États-Unis pour y examiner dans un pénitencier, celui de l’État de Maryland à Baltimore, une chambre à gaz d’exécution dont la technique de fabrication et de fonctionnement (à l’acide cyanhydrique) remontait aux années 1950. Là, je découvre l’extrême complication nécessaire à la mise à mort d’un seul être humain et à la préservation du personnel. Je découvre notamment une confirmation de ce que l’acide cyanhydrique est explosif et de ce que nombre de dispositions s’imposaient pour parer aux dangers d’explosion ou même de simple contamination pour le médecin et ses deux aides préposés à l’évacuation du cadavre du condamné. L’acide cyanhydrique, qui s’imprègne durablement dans toutes les matières organiques, l’a pénétré et l’a rendu hautement toxique. Le caractère absurde des explications prétendument obtenues d’une confession de Rudolf Höss et reproduites dans le texte du jugement de Nuremberg devrait alors éclater à la vue de tous :

Il nous fallait de trois à quinze minutes pour tuer les victimes dans la chambre de mort, le délai variant suivant les conditions atmosphériques. Nous savions qu’elles étaient mortes quand elles cessaient de crier. En général, nous attendions une demi-heure avant d’ouvrir les portes et d’enlever les cadavres, que nos commandos spéciaux dépouillaient alors de leurs bagues et de leurs dents en or (Tribunal Militaire International. Procès des grands criminels de guerre. Documents officiels. Texte officiel en langue française [TMI], tome I, p. 265).

Appliquée à des groupes de centaines ou de milliers de victimes à la fois, jour après jour, pendant des années, une opération d’une telle dimension aurait été impensable. Et, pour commencer, peut-on concevoir que des chimistes allemands nourrissant l’intention de bâtir de véritables abattoirs fonctionnant à l’aide d’un gaz connu pour être hautement inflammable, hautement explosif, hautement dangereux pour le personnel et pour l’environnement, aient choisi de placer de tels abattoirs dans des bâtiments de crémation abritant des fours qui, par moments, atteignent la température de 900° ? Voy. Un document scientifique de plus qui, à lui seul, met à mal le mythe des chambres à gaz hitlériennes (7 juillet 2016). Les « confessions » de R. Höss, sous cette forme ou sous d’autres, avaient été obtenues par la torture et notamment par la privation de sommeil. Avec le temps, ses tortionnaires eux-mêmes l’ont reconnu (voy. Comment les Britanniques ont obtenu les aveux de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz, 7 mai 1987).

Pour sa part, Christopher Browning, universitaire américain totalement hostile aux révisionnistes mais informé de ces faits, a fini par écrire que « Höss a toujours été un témoin très faible et confus » (voy. Le témoignage du “commandant d’Auschwitz” est déclaré sans valeur !, 3 mars 1994).

Quant aux universitaires français, ils se sont révélés incapables en 1979 de répondre à mes brèves publications du Monde, où je demandais qu’on nous explique comment un tel meurtre de masse aurait été techniquement possible. Trente-quatre d’entre eux, dont Fernand Braudel, avaient répliqué :

Il ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu’il a eu lieu. Tel est le point de départ obligé de toute enquête historique sur ce sujet. Cette vérité, il nous appartenait de la rappeler simplement : il n’y a pas, il ne peut y avoir de débat sur l’existence des chambres à gaz (La politique hitlérienne d’extermination : une déclaration des historiens français, Le Monde, 21 février 1979, p. 23).

Un véritable aveu d’impuissance ! Et, en même temps, un diktat qui prendra force de loi avec la loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990.

Pour ce qui est de mes propres recherches en la matière, je les avais commencées dans les années 1960 au Centre de documentation juive contemporaine (CDJC, 17, rue Geoffroy-l’Asnier, Paris IVe) où ma première question au responsable du lieu avait été pour réclamer une photo de « chambre à gaz ». En vain. Partout, en France ou à l’étranger, on a été incapable de me fournir une telle photo. À ceux qui avançaient témérairement que mon exigence ne pouvait être satisfaite puisque, aussi bien, les Allemands avaient, paraît-il, détruit toutes leurs chambres à gaz, je faisais remarquer qu’en quelques camps on présentait encore des chambres à gaz « en état d’origine ». J’ajoutais que, de toute manière, des ruines sont parlantes. Je demandais de voir le résultat d’une expertise médico-légale montrant à la fois la scène de crime et l’arme du crime. Impossible là encore. À une exception près, celle du Struthof, où le résultat de l’expertise s’est révélé totalement négatif. On sait que, dans la vie ordinaire, quand se produit un crime ou un suicide, le juge d’instruction ne va pas se contenter de témoignages et se dispenser d’une telle expertise. Mais – scandale des scandales – tel a pourtant été le cas pour l’une des armes les plus formidables qu’ait connues l’humanité ! Au bout de quatre années de recherches, interdiction m’est faite, sous menace de violence, de revenir travailler au CDJC.

Dans les tout premiers temps de mes recherches, j’avais également consulté à plusieurs reprises le Laboratoire central de la Préfecture de police de Paris, 39 bis rue de Dantzig, Paris XVe, où j’avais interrogé le responsable, M. Forestier, sur divers problèmes chimiques et où, surtout, j’allais avoir deux entrevues extrêmement instructives avec l’expert Louis Truffert. Ce dernier était connu pour avoir découvert les raisons pour lesquelles on avait trouvé tant d’arsenic dans les cadavres des supposées victimes de Marie Besnard : c’est que la terre même du cimetière de Loudun était infestée d’arsenic provenant soit de produits herbicides, soit de l’écoulement de la pluie sur des objets en cuivre, en bronze ou en zinc. Louis Truffert avait ainsi fait partie de ceux qui avaient finalement prouvé l’innocence de « l’empoisonneuse de Loudun ». Sollicité par Georges Wellers, alors directeur scientifique du CDJC, qui lui demandait d’approuver un texte attestant de la possibilité de fonctionnement des chambres à gaz nazies, L. Truffert avait d’abord, dans une première attestation, semblé donner son accord mais, en un second temps, après une entrevue qu’il m’avait accordée ainsi qu’à mon éditeur Pierre Guillaume, il avait assorti cet accord de si importantes restrictions que G. Wellers avait renoncé à invoquer son autorité.

L’on a trop tendance à oublier que toutes sortes d’autorités qui auraient dû mentionner et dénoncer l’emploi par les Allemands de cette arme prodigieuse qu’aurait été la chambre à gaz nazie se sont abstenues de le faire. Tel a été le cas aussi bien de hauts responsables du camp des vainqueurs comme Eisenhower, Churchill et De Gaulle que d’instances indépendantes comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), lequel avait bel et bien eu libre accès pendant la guerre à Auschwitz, ou comme le Vatican ; un historien comme René Rémond, vu sa spécialité, aurait dû mentionner ces chambres à gaz mais s’était abstenu de le faire. J’allais découvrir tout au long de nos entretiens son profond scepticisme en la matière.

Trois des ouvrages les plus connus sur la seconde guerre mondiale sont Croisade en Europe du général Eisenhower, La Seconde Guerre mondiale (Mémoires) de Winston Churchill et les Mémoires de guerre du général de Gaulle. Dans ces trois ouvrages on ne trouve pas la moindre mention des chambres à gaz nazies (Le détail, 20 décembre 1997).

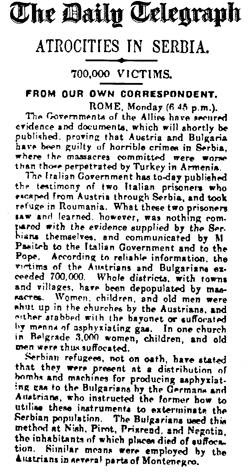

Il faut dire que le mythe des chambres à gaz de la Seconde Guerre mondiale n’a été que la reprise d’un mythe de la Première Guerre mondiale : en 1916-1917 la presse alliée enflammait ses lecteurs par des récits de massacres de civils, notamment serbes, au moyen de gaz de combat. En 1942 un organe de cette presse, le Daily Telegraph (Londres), allait jusqu’à reprendre les mêmes chiffres du nombre de victimes qu’il avait annoncé vingt-six ans auparavant :

Le 22 mars 1916 il annonçait l’assassinat de sept cent mille Serbes et, le 25 juin 1942, il titrait sur l’assassinat de sept cent mille juifs. En 1916 on racontait que les Allemands, les Autrichiens et les Bulgares « exterminaient » (c’est le mot) les Serbes de différentes façons et, notamment, au moyen de gaz asphyxiants soit dans des églises, soit dans des lieux non autrement décrits ; ces gaz émanaient de bombes ou de machines à produire des gaz. En 1942 on voulait nous faire croire que les Allemands « exterminaient » (c’est encore le mot) les juifs de multiples façons et, en particulier – c’est le modernisme – en utilisant un, et un seul, camion adapté en chambre à gaz, qui permettait d’éliminer pas moins de mille juifs par jour (L’origine du mythe. Le mythe des chambres à gaz remonte à 1916, 30 novembre 1991).

Un homme qui a fait carrière dans les médias au point de devenir le plus célèbre des survivants de « l’Holocauste » des juifs, Élie Wiesel, n’a jamais témoigné, dans son récit personnel La Nuit (1958), de l’existence de « chambres à gaz nazies » à Auschwitz ! Selon É. Wiesel, c’est par le feu que les Allemands exterminaient leurs victimes dans des fournaises en plein air !

Simone Veil, sa mère et l’une de ses sœurs, bien que vivant, à Auschwitz-Birkenau, à « quelques dizaines de mètres » de l’endroit où, paraît-il, se produisaient de formidables tueries par chambres à gaz et fours crématoires, n’ont, pour leur part, rien noté de tel (voy. l’article Simone Jacob, future Simone Veil, sa mère et sa sœur Milou…, 20 mars 2015).

Quant aux libérateurs soviétiques d’Auschwitz, parvenus au camp le 27 janvier 1945, ils n’y ont vu aucune chambre à gaz ! D’après eux, plus précisément dans la Pravda du 2 février 1945, les Allemands avaient utilisé l’électricité pour tuer systématiquement leurs victimes, lesquelles tombaient sur un tapis roulant qui les conduisaient au sommet d’un haut-fourneau où elles étaient enfournées (voy. Auschwitz : les faits et la légende, 11 janvier 1995).

Selon les renseignements recueillis par les Britanniques auprès de la Résistance polonaise, à Treblinka les Nazis utilisaient l’eau bouillante de « steam chambers » (chambres à vapeur) pour tuer leurs victimes ; voy. le document du TMI PS-3311.

Selon d’autres encore l’extermination se faisait grâce à des camions à gaz ou dans des wagons dont l’intérieur était peint de chaux vive.

En somme, qui ne voit que la propagande de guerre se donnait libre cours et inventait n’importe quoi ? Tout était bon à propager : eau, gaz, électricité et le reste.

Le prestigieux historien et tenant de la thèse officielle Walter Laqueur, à son corps défendant, dans son ouvrage The Terrible Secret (1980) a parfaitement décrit cette atmosphère d’hystérie guerrière où l’on rivalisait ainsi dans l’invention mensongère sur le compte de l’ennemi.

La cacophonie en la matière a été telle que les juges de cent procès où « la chambre à gaz » a été présentée comme ayant été l’arme du crime auraient dû exiger à chaque fois une « expertise médico-légale ». Sans une telle expertise, il était impossible de se figurer « la scène de crime » et « l’arme du crime ».

Ainsi que j’ai indiqué plus haut, une telle expertise n’a été ordonnée qu’une fois, très tôt, à la libération du camp du Struthof où, prétendait-on, 86 juifs avaient été gazés par le commandant du camp lui-même (!). L’enquête était confiée au Docteur René Fabre, doyen de la Faculté de Pharmacie de Paris. Le 1er décembre 1945 le professeur Fabre rendait le résultat de ses travaux: celui-ci se révélait négatif. J’ai consacré trois articles à cette expertise : Résurrection d’un vieux serpent de mer : la chambre à gaz et les 86 gazés du Struthof, 12 décembre 2005 ; Il est temps d’en finir avec la “chambre à gaz” du Struthof et ses 86 “gazés”, 30 mai 2013 ; Note sur la prétendue chambre à gaz homicide du Struthof, 12 août 2013.

Les juges de Nuremberg n’ont requis aucune expertise, aucune preuve d’un seul gazage homicide. Leur tribunal s’est tout bonnement arrogé le droit de se dispenser de tels éléments. Il faut dire que les articles 19 et 21 du Statut de ce prétendu tribunal international – en réalité interallié – disposaient que : « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide [en anglais : expeditious] et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante » (art. 19). « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis » (art. 21 ; la suite de cet article étant encore pire).

Le 22 avril 1993 se produit en fanfare à Washington l’inauguration de l’Holocaust Memorial Museum (HMM) ; je suis présent. Je fais savoir que, l’année suivante, lorsque s’ouvriront les portes du musée, j’attendrai les responsables au tournant et vérifierai quelle sera leur représentation de la chambre à gaz nazie. Le moment venu, le 30 août 1994, avec deux témoins révisionnistes, Ross Vicksell et Nye Sawyer, je procède à une visite complète du musée lui-même ; nous n’y trouvons aucune représentation d’une chambre à gaz nazie mais celle d’une porte de chambre à gaz de désinsectisation. Sur le registre des visiteurs j’inscris en anglais les mots suivants : « J’ai visité ce Musée le 30 août 1994. Je n’y ai relevé aucune réponse à mon défi : “Montrez-moi ou dessinez-moi une chambre à gaz nazie.” POURQUOI ? » J’appose ma signature, laquelle est lisible. Puis, dans son bureau du 5e étage, je rends visite au rabbin Michael Berenbaum, responsable scientifique dudit musée et auteur d’un livre-guide de XVI-240 pages (The World Must Know). La réponse du rabbin est claire : « Nous avons pris la décision de ne donner aucune représentation physique des chambres à gaz nazies ». Il ne daigne pas s’expliquer plus outre. Il a articulé ces mots en la présence de mes deux témoins ainsi que de ses propres témoins, deux directeurs du Musée (voy. Much “Holocaust” but no History: the failure of Rabbi Berenbaum, 12 août 1998). Imagine-t-on, par exemple, le Vatican décidant de ne donner aucune représentation de « la croix du Christ » ?

D’une manière générale on note une tendance à rester très discret sur la chambre à gaz. Élie Wiesel et Claude Lanzmann ont fait des déclarations en ce sens. Le premier écrit dans ses mémoires : « Les chambres à gaz, il vaut mieux qu’elles restent fermées au regard indiscret. Et à l’imagination » (Tous les fleuves vont à la mer…, 1994) ; le second, à l’occasion de la sortie de son film Shoah, n’avait pu dissimuler son embarras devant l’absence de tout document prouvant l’existence des chambres à gaz et l’impossibilité de fournir une représentation physique de l’arme du crime. En 1993, il parlait encore de la difficulté « d’accoucher la chose » et de l’absence d’images d’archives ; il ajoutait : « De toute façon, même si j’en avais trouvé, je les aurais détruites ! » (voy. Sur Auschwitz, lentement, la vérité reprend ses droits, 4 février 1995).

J’ai consacré deux longs textes aux « victoires » remportées par les chercheurs révisionnistes. L’un s’intitule Les Victoires du révisionnisme et date du 11 décembre 2006 ; l’autre, daté du 11 septembre 2011, porte le titre de Les Victoires du révisionnisme (suite).

Je me contenterai de rappeler quelques-unes de ces victoires :

1) En 1951 Léon Poliakov, qui avait été attaché à la délégation française au procès de Nuremberg (1945-1946), a conclu que nous disposions d’une surabondance de documents pour tous les points de l’histoire du IIIe Reich, à l’exception d’un seul : « la campagne d’extermination des juifs ». Là, écrit-il, « [a]ucun document n’est resté, n’a peut-être jamais existé » (Bréviaire de la haine, Calmann-Lévy, 1974 [1951], p. 171).

2) En 1960 Martin Broszat, membre (avant de devenir directeur) de l’Institut d’histoire contemporaine de Munich, a écrit : « Ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à Buchenwald, des juifs ou d’autres détenus n’ont été gazés » (Die Zeit, 19 août 1960, p. 16). Etonnante révision puisque, aussi bien, à la sortie de la guerre, les gazages de Dachau avaient occupé la scène à Nuremberg, et, par la suite, ont longtemps été exploités dans les médias.

3) En 1982, le 21 avril, une association (ASSAG) est fondée à Paris pour l’étude des assassinats par gaz sous le régime national-socialiste, en vue de rechercher des preuves en la matière. Cette association fondée par quatorze personnes, dont Georges Wellers, Geneviève Anthonioz née de Gaulle et Pierre Vidal-Naquet, ne trouvera jamais rien, ni ne publiera rien de ses propres travaux. Elle se contentera d’éditer, en 1987, Chambres à gaz, secret d’État, qui n’est que la traduction d’un ouvrage en allemand d’Eugen Kogon, Hermann Langbein et Adalbert Rückerl ; le titre donne à entendre que l’extermination des juifs aurait fait l’objet du plus grand des secrets possibles, le secret d’Etat : d’où la difficulté de rassembler des preuves.

4) Toujours en 1982, du 29 juin au 2 juillet, se tient à la Sorbonne un colloque international sous la présidence de François Furet et de Raymond Aron. L’accès m’en est interdit formellement par l’un, puis par l’autre. Il s’agit de répliquer solennellement et publiquement à « Faurisson et à une poignée d’anarcho-communistes qui lui avaient apporté leur soutien » (notamment Pierre Guillaume, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Serge Thion et d’autres libertaires, parfois juifs). Au dernier jour, lors d’une conférence de presse, les organisateurs du colloque reconnaissent que «Malgré les recherches les plus érudites» on n’a trouvé aucun ordre de Hitler de tuer les juifs ; pas une allusion n’est faite aux chambres à gaz. Avec cette conférence de presse le colloque prend fin sur un fiasco qui sera confirmé par le compte rendu de la conférence en français (Colloque de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, L’Allemagne Nazie et le génocide juif, Gallimard/Le Seuil, 1985, 607 p.) et par un compte rendu en anglais sous le titre parlant d’Unanswered Questions [Questions sans réponses] : Nazi Germany and the Genocide of the Jews, edited by François Furet, Schocken Books, New York 1989, 392 p.

5) En 1983, le 26 avril, se termine, en appel, le long et lourd procès qui m’a été intenté dès 1979 pour « dommage à autrui [par] falsification de l’histoire » ; ce jour-là, la première chambre de la cour d’appel civile de Paris, section A (président Grégoire), tout en confirmant ma condamnation pour dommage à autrui, rend un hommage appuyé à la qualité de mes travaux sur les chambres à gaz. Elle prononce, en effet, qu’on ne peut déceler dans ces travaux aucune trace de légèreté, aucune trace de négligence, aucune trace d’ignorance délibérée, aucune trace de mensonge. Elle conclut : « La valeur des conclusions défendues par M. Faurisson [sur les chambres à gaz] relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public ». L’adversaire ne cache pas son désarroi. G. Wellers écrit : « Faurisson a été jugé deux fois [en première instance et en appel]. Mais, en France, le tribunal n’est pas qualifié pour se prononcer sur l’existence des chambres à gaz. Cependant il peut se prononcer sur la façon dont les choses sont présentées. En appel, la cour a reconnu qu’il s’était bien documenté. Ce qui est faux. C’est étonnant que la cour ait marché » (Le Droit de vivre, juin-juillet 1983, p. 47), tandis que, de son côté, P. Vidal-Naquet écrira quelques années plus tard : « La répression judiciaire [contre les révisionnistes] est une arme dangereuse et qui peut se retourner contre ceux qui la manient. Le procès intenté en 197[9] à Faurisson par diverses associations antiracistes a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 avril 1983, qui a reconnu le sérieux du travail de Faurisson, ce qui est un comble » (Les Assassins de la mémoire : « Un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme, La Découverte, Paris 1987, p. 182). Autant la cour a été nette dans la première partie de son arrêt, celle où elle affirme que Faurisson use d’une «argumentation de nature scientifique», autant, dans la seconde partie, celle où elle juge que Faurisson se permet des «assertions d’ordre général qui ne présentent plus aucun caractère scientifique et relèvent de la pure polémique», elle se permet des remarques arbitraires ou non accompagnées de justifications. À l’époque, j’en ai fait la démonstration en sept pages que, vu leur longueur, je ne puis ici reproduire. Voyez J. Aitken (nom de ma mère), Épilogue judiciaire de l’affaire Faurisson, La Vieille Taupe, 1983, réimpression de 1990, p. 20-26. Je n’en rappellerai ici que deux citations où, à la page 24, je répondais à l’accusation, totalement erronée, de n’avoir jamais marqué mon respect pour les victimes de la déportation. Premier passage : « J’éprouve du respect et de l’admiration pour tous ceux que leurs idées ont conduits en camp de concentration ». Second passage : « Ce qui a vraiment existé, ce sont les persécutions contre les Juifs et contre d’autres : cela, c’est la vérité. Ce qui est vrai, c’est qu’une partie des Juifs européens ont été déportés vers les camps. C’est vrai, en particulier, pour les Juifs qui étaient établis en France : le quart d’entre eux ont été déportés, les trois quarts des Juifs installés en France n’ont pas été déportés. Il est également vrai qu’il a existé des camps de travail forcé et des camps de concentration. Il est vrai que certains de ces camps ne différaient guère des bagnes. – Je dois dire que, pour tous ceux qui ont eu à subir ces souffrances, j’ai du respect et de la compassion, et je vous demande de me croire ». Au bas de la p. 25 et dans la p. 26, j’écrivais également :

Ici, la cour ignore ou affecte d’ignorer que, dans ses conclusions écrites, le professeur déclarait, par l’intermédiaire de ses avocats et de son avoué : « Le professeur Faurisson tient à rappeler une fois de plus que dans cette affaire [du mythe des chambres à gaz et du génocide] on compte en définitive très peu de menteurs et une masse considérable de victimes d’un grand mensonge […] Si l’on pense que certaines vérités sont dures à entendre et peuvent froisser certaines personnes, ne faut-il pas penser, aussi, que le mensonge ne peut survivre sans faire de mal ? »

6) C’est en 1985 que va se produire la plus extraordinaire victoire du révisionnisme avec l’anéantissement de l’universitaire américain Raul Hilberg. Le Number One des historiens orthodoxes va être amené à connaître un retournement à 180 degrés de son explication de « la destruction des juifs d’Europe ». En 1961, dans la première édition de son livre majeur, The Destruction of the European Jews, il avait développé la thèse classique de l’extermination délibérée, planifiée du peuple juif. Survient en France, en 1978-1979, l’affaire Faurisson. En 1982 il déclare, à la veille de la grande conférence internationale organisée à Paris par François Furet et Raymond Aron :

Je dirai que, d’une certaine manière, Faurisson et d’autres, sans l’avoir voulu, nous ont rendu service. Ils ont soulevé des questions qui ont eu pour effet d’engager les historiens dans de nouvelles recherches. Ils nous ont obligés à rassembler davantage d’informations, à réexaminer les documents et à aller plus loin dans la compréhension de ce qui s’est passé (Le Nouvel Observateur, 3-9 juillet 1982, p. 71 A).

En 1983 il révise profondément sa thèse et déclare :

Mais ce qui commença en 1941 fut un processus de destruction non planifié à l’avance, non organisé et centralisé par une agence quelconque. Il n’y eut pas de projet et il n’y eut pas de budget pour des mesures de destruction. [Ces mesures] furent prises étape par étape, une étape à chaque fois. C’est ainsi qu’apparut moins un plan mené à bien qu’une incroyable rencontre des esprits, une transmission de pensée consensuelle au sein d’une vaste bureaucratie (« an incredible meeting of minds, a consensus-mind reading by a far-flung bureaucracy ») (Newsday [Long Island, New York], 23 février 1983, p. II-3).

Ce revirement de R. Hilberg en direction de la « transmission de pensée » (!) dans la vaste bureaucratie germanique est stupéfiant mais il va être confirmé en 1985 dans la seconde édition de The Destruction… qui sera traduite en français en 1988 : La Destruction des juifs d’Europe (Fayard, 1101 p.). Aux pages 51, 53 et 60 on a la surprise d’apprendre les neuf faits suivants, tous plus remarquables les uns que les autres :

– le processus de destruction se déroula sans correspondre « à un plan préétabli » ;

– les bureaucrates allemands « créèrent un climat qui leur permit d’écarter progressivement le modus operandi du formalisme écrit » ;

– on se contenta de « directives écrites non publiées » ;

– on se contenta « de larges délégations de pouvoirs aux subordonnés, non publiées ;

– il y eut des « accords implicites et généralisés entre fonctionnaires, aboutissant à des décisions prises sans ordres précis ni explications »;

– « en dernière analyse, la destructions des juifs ne fut pas tant accomplie par l’exécution de lois et d’ordres que par suite d’un état d’esprit, d’une compréhension tacite, d’une consonance et d’une synchronisation » ;

– « l’opération ne fut pas confiée à une agence unique » ;

– « il n’y eut jamais d’organisme central chargé de diriger et coordonner à lui seul l’ensemble du processus. L’appareil de destruction s’étendait de tous côtés ; il était diversifié et, avant tout, décentralisé. » ;

– « Ainsi la destruction des Juifs fut-elle l’œuvre d’une très vaste machine administrative […] ; il ne fut créé ni organisme spécial, ni budget particulier. Chacune des branches [de l’appareil bureaucratique] devait jouer dans le processus un rôle spécifique, et chacune trouver en elle-même les moyens d’y accomplir sa tâche. »

En janvier 1985, à Toronto, lors du premier procès du révisionniste germano-canadien Ernst Zündel, R. Hilberg avait été impitoyablement interrogé par un avocat, Douglas Christie, que je secondais activement. La leçon avait été si éprouvante qu’en 1988, sollicité pour revenir témoigner dans un autre procès contre E. Zündel, R. Hilberg avait, dans une lettre aux accents pitoyables, expliqué qu’il lui était impossible de subir à nouveau pareille épreuve. Pour cette lettre, voyez Report of the Evidence in the Canadian « False News » Trial of Ernst Zündel – 1988, Edited by Barbara Kulaszka, Samisdat Publishers Ltd, Toronto 1992, p. 5.

En 2006, en France, paraîtra une troisième édition de La Destruction des juifs d’Europe, en trois volumes et en 2412 pages chez Gallimard, dans la collection « folio histoire ». Le contenu des pages 51, 53 et 60 de l’édition précédente s’y retrouvera intégralement dans les pages 102, 104 et 113.

Raul Hilberg s’est en effet vu contraint d’expliquer l’extermination des juifs sans produire aucune preuve et en tenant des propos alambiqués qu’aurait dû sanctionner la loi Fabius-Gayssot tant ces propos, répétés en France en 2006, étaient contraires aux affirmations des juges de Nuremberg.

7) En août 1986 Michel de Boüard, ancien résistant déporté, professeur d’histoire, doyen de la faculté des lettres de l’Université de Caen, membre de l’Institut de France et, surtout, responsable, au sein du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la Commission d’histoire de la déportation, déclare qu’en fin de compte « le dossier est pourri ». Il précise que le dossier en question, celui du système concentrationnaire allemand, est « pourri » par, selon ses propres mots, « énormément d’affabulations, d’inexactitudes obstinément répétées, notamment sur le plan numérique, d’amalgames, de généralisations ». Faisant allusion aux études des révisionnistes, il ajoute qu’il y a « d’autre part, des études critiques très serrées pour démontrer l’inanité de ces exagérations » (Ouest-France, 2-3 août 1986, p. 6).

8) En 1988 Arno Mayer, enseignant à l’Université de Princeton l’histoire de l’Europe contemporaine, écrit : « Les sources pour l’étude des chambres à gaz sont à la fois rares et douteuses. » (La « solution finale » dans l’histoire, La Découverte, 1990, p. 406). « Douteuses » est une traduction édulcorée pour « non fiables » du mot anglais « unreliable ». Ce qu’un juge qualifie de tel ne peut être pris en considération par un juré sous peine de « contempt of court » (outrage à magistrat).

9) En janvier 1995 l’historien Éric Conan, co-auteur avec Henry Rousso de Vichy, un passé qui ne passe pas (Gallimard, 2001 [1994-1996]), écrit que Faurisson a eu finalement raison de certifier, à la fin des années 1970, que la chambre à gaz visitée à Auschwitz par d’innombrables touristes était fausse. Selon É. Conan : « Tout y est faux […]. À la fin des années 1970, Robert Faurisson exploita d’autant mieux ces falsifications que les responsables du musée rechignaient alors à les reconnaître. » É. Conan poursuit : « [Des personnes], comme Théo Klein, [préfèrent qu’on laisse la chambre à gaz] en l’état mais en expliquant au public le travestissement : “l’Histoire est ce qu’elle est ; il suffit de la dire, même lorsqu’elle n’est pas simple, plutôt que de rajouter l’artifice à l’artifice” ». É. Conan rapporte ensuite un propos stupéfiant de la sous-directrice du Musée national d’Auschwitz, qui, elle, ne se résout pas à expliquer au public le travestissement. Il écrit: «Krystyna Oleksy […] ne s’y résout pas : “Pour l’instant, on la laisse en l’état [cette pièce] et on ne précise rien au visiteur. C’est trop compliqué. On verra plus tard.” » (Auschwitz : la mémoire du mal, L’Express, 19-25 janvier 1995, p. 68). Autrement dit, pour cette sous-directrice, à propos de cette prétendue chambre à gaz nazie visitée par des millions de visiteurs, on a menti, on ment et on mentira jusqu’à nouvel ordre.

10) En 2000, à la fin de son Histoire du négationnisme en France (Le Seuil), Valérie Igounet a publié un long texte à la fin duquel Jean-Claude Pressac signe un véritable acte de capitulation. En effet, reprenant le mot du professeur M. de Boüard, il déclare que le dossier du système concentrationnaire est « pourri », et ce de façon irrémédiable. Il écrit : « Peut-on redresser la barre ? » et il répond : «Il est trop tard». Il ajoute : « La forme actuelle, pourtant triomphante, de la présentation de l’univers des camps est condamnée ». Il termine en estimant que tout ce qu’on a ainsi inventé autour de trop réelles souffrances est promis « aux poubelles de l’histoire » (p. 651-652).

11) En 2002 Robert Jan van Pelt publie, sur le procès en diffamation intenté par l’historien anglais David Irving à Londres en 2000, un ouvrage intitulé The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial (« Le bien-fondé d’Auschwitz. Les preuves provenant du procès Irving »). L’auteur est fort gêné par l’absence d’orifices pour le déversement de Zyklon B dans les toits des crématoires d’Auschwitz et de Birkenau. À ce propos, le juge Charles Gray, qui préside ledit procès, reconnaît et déplore « the apparent absence of evidence of holes » (« l’apparente absence d’éléments de preuve d’orifices [de déversement de Zyklon B] » ; transcription : 13.71) et, d’une manière plus générale, concède que les documents contemporains offrent peu de preuves claires pour l’existence de chambres à gaz conçues pour tuer des êtres humains. Il va même jusqu’à confesser sa déception : « Je dois avouer que, comme je pense, presque tout le monde, j’avais supposé que le matériel prouvant l’extermination massive de juifs dans les chambres à gaz d’Auschwitz était imparable. Pourtant, j’ai rejeté cette idée préconçue quand j’ai eu pesé le pour et le contre du matériel que les parties ont présenté aux débats ».

Plus tard, le même J. van Pelt, interviewé par un journaliste canadien, affirmera :

99% de ce que nous savons, nous n’en avons pas en fait les éléments physiques pour le prouver […]. Nous puiserons notre connaissance [de l’Holocauste en général] dans les livres et dans les témoignages des témoins oculaires […]. Exiger de nous-mêmes que nous ayons plus de preuves matérielles, c’est en réalité, d’une certaine façon, céder aux négateurs de l’Holocauste en fournissant une espèce, en quelque sorte, de preuve spéciale (Toronto Star, 27 décembre 2009).

Pourtant, en 2016, on verra ce professeur d’architecture (qu’il dit être !) proposer, à la Biennale de Venise, une esquisse de chambre à gaz inspirée d’un témoignage selon lequel la chambre à gaz était dotée d’une colonne grillagée pour le déversement des granulés de Zyklon B. Il appelle sa création « La Chambre des preuves » (dépêche de la Jewish Telegraphic Agency publiée dans le Times of Israel, édition française, du 28 juin 2016).

Tout aussi capricieuses et infondées ont été les estimations du nombre des victimes d’Auschwitz. Le nombre semble avoir été de 9 millions dans le documentaire Nuit et brouillard, 1956). Il a été à 8 millions, 7 millions, 6 millions ; il est longtemps resté à 4 millions ; en 1990, les plaques des stèles commémoratives du camp portant ce dernier chiffre ont été enlevées pour être remplacées en 1995 par d’autres plaques portant le chiffre de 1 500 000. Mais même ce chiffre a bientôt laissé place, au Musée d’État d’Auschwitz, aux chiffres de 1 100 000 ou de 1 000 000. Ont été ensuite tolérés des chiffres inférieurs émis par J.-C. Pressac ou par Fritjof Meyer, rédacteur en chef du Spiegel, qui en mai 2002 a eu le droit de proposer le chiffre «présumé» de 510 000 morts, dont « vraisemblablement » 356 000 tués par gaz (Osteuropa, p. 631-641).

Quant au chiffre de 6 000 000 de juifs morts pendant la guerre, il n’a aucune valeur réelle. Dès 1979, M. Broszat le qualifiait de « symbolique » (voy. son témoignage d’expert devant le Schwurgericht de Francfort le 3 mai 1979, référence Js 12 828/78 919 Ls.). Bien mieux : il souligne le fait, parfaitement exact, que ce chiffre remontait au XIXe siècle. Il apparaissait dans des journaux américains qui dénonçaient les « excès » des Russes, des Polonais ou d’autres populations d’Europe centrale ou orientale mettant en danger six millions de juifs. Il s’agissait d’une formule à caractère publicitaire où des organisations en appelaient à la générosité de tous pour sauver la communauté juive est-européenne ; voyez en particulier Don Heddesheimer, The First Holocaust : The Surprising Origin of the Six-Million Figure (3e édition, 2015, Castle Hill Publishers, Royaume-Uni ; en français, L’Holocauste avant l’Holocauste, La Sfinge, Rome 2016). D. Heddesheimer a eu des successeurs qui ont enrichi ses propres données.

Bien des affirmations du Tribunal de Nuremberg ont été invalidées par les historiens orthodoxes. L’exemple le plus frappant est celui du prétendu « savon juif ». G. Wellers en particulier a dénoncé ce mythe en 1983 (voy. Le savon juif, 1er février 1987) mais il y a aussi celui des peaux humaines tannées et utilisées pour en faire des abat-jour ; à l’analyse il s’est révélé qu’il s’agissait de peaux de bouc, de maroquin.

Important est le nombre des faux témoins démasqués tels que le fameux Binjamin Wilkomirski, de son vrai nom Bruno Grosjean, ou Herman Rosenblat avec l’histoire de la petite fille (sa future épouse) à Auschwitz qui lui lançait une pomme chaque jour par-dessus le grillage, ou l’extravagante histoire de la jeune fille traversant l’Europe en guerre avec une meute de loups qui l’avait adoptée alors qu’en réalité elle n’avait jamais quitté sa Belgique natale, ou celle de Joseph Hirt, ou celle d’Enric Marco, président de l’Amicale des anciens déportés espagnols de Mauthausen. Il n’est à peu près nulle extravagance qu’on doive s’interdire dès lors qu’il s’agit de chanter ou d’illustrer les mythes de « l’Industrie » ou du « Business » de « l’Holocauste ».

L’ancienne résistante et historienne Germaine Tillion a analysé en 1954 le «mensonge gratuit» à propos des camps de concentration allemands. Elle a alors écrit :

Ces personnes [qui mentent gratuitement] sont, à vrai dire, beaucoup plus nombreuses qu’on ne le suppose généralement, et un domaine comme celui du monde concentrationnaire – bien fait, hélas, pour stimuler les imaginations sado-masochistes – leur a offert un champ d’action exceptionnel. Nous avons connu [c’est G. Tillion qui continue de parler ici] de nombreux tarés mentaux, mi-escrocs, mi-fous, exploitant une déportation imaginaire ; nous en avons connu d’autres – déportés authentiques – dont l’esprit malade s’est efforcé de dépasser encore les monstruosités qu’ils avaient vues ou dont on leur avait parlé et qui y sont parvenus. Il y a même eu des éditeurs pour imprimer certaines de ces élucubrations, et des compilations plus ou moins officielles pour les utiliser, mais éditeurs et compilateurs sont absolument inexcusables, car l’enquête la plus élémentaire leur aurait suffi pour éventer l’imposture (Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, numéro spécial : « Le Système concentrationnaire allemand (1940-1944) », juillet-septembre 1954, p. 18, note 2).

Beaucoup de ces faux témoins ont connu la gloire. Cela dit, le cas particulier du Père Patrick Desbois est suffocant. Auteur notamment d’un ouvrage intitulé Porteur de mémoires / Un prêtre révèle la Shoah par balles (Michel Lafon, 2007, 335 p.), il se vante d’avoir découvert en Ukraine d’innombrables traces de massacres de juifs. En réalité, il rassemble dans tel coin de campagne parfaitement inoffensif de braves gens du cru prompts à pleurer et là, sous l’œil des caméras, se met à raconter qu’en ce lieu tant de juifs ont été massacrés et enterrés. Il ne fournit aucune preuve. Il refuse toute exhumation parce qu’un rabbin de Londres lui aurait expliqué que « les victimes de la Shoah étant des tsadiquim, des saints, leurs sépultures doivent être laissées intactes » (p. 186). En conséquence, le Père Desbois ne montre ni une fosse ni un cadavre ; et s’il découvre 300 douilles allemandes il en conclut qu’on possède là la preuve du meurtre de 300 juifs (p. 77). Pour bien d’autres expériences du même personnages on pourra se reporter aux deux articles suivants : Le Père Patrick Desbois est un sacré farceur, 30 novembre 2007 et Pour finir, la mascarade du Père Patrick Desbois, 11 septembre 2008.

Le Père Patrick Desbois s’est fait l’émule de l’Abbé Georges Hénocque (1870-1959), ancien Saint-Cyrien, aumônier militaire, résistant, qui a laissé son nom à un square du XIIIe arrondissement de Paris. Interné à Buchenwald, il avait voulu, une nuit, voir, de ses yeux voir, la chambre à gaz d’exécution. « À quatre pattes » (sic) il s’était glissé vers son emplacement. Il nous l’avait décrite avec ses « quatre boutons, placés l’un au-dessous de l’autre : un rouge, un jaune, un vert, un blanc ». Et il ne s’était pas montré avare d’autres précisions imprécises (Les Antres de la Bête. Fresnes, Buchenwald, Dachau, G. Durassié et Cie, Paris 1947, p. 112-119). Le malheur veut que, quelques années plus tard, en 1960, les historiens allaient découvrir que ce camp comme bien d’autres n’avait jamais possédé de chambre à gaz d’exécution (voy. Rapport d’expertise remis à Maître Damien Viguier, avocat d’Alain Soral, dans l’affaire de l’affiche intitulée “Pornographie mémorielle”, 15 septembre 2015.

En décembre 1975 je visite pour la première fois le complexe d’Auschwitz et de Birkenau. Je demande et obtiens d’avoir pour guide et accompagnateur un expert du Musée d’État, Jan Machalek. En un premier temps ce dernier ose me dire que le crématoire I avec, d’une part, sa chambre à gaz et, d’autre part, sa salle des fours, est authentique. Passant un doigt sur l’ouverture de l’un des fours, je lui montre que cette ouverture est totalement dépourvue de suie. Déconfit, J. Machalek me souffle : « Rekonstruiert ». Sans désemparer, je lui réplique en allemand : « Donc, vous avez des plans. Où sont ces plans ? » J. Machalek me répond : « Vous devriez voir M. Tadeusz Iwaszko, le responsable des Archives ». Et c’est ainsi que, lors d’une seconde visite d’Auschwitz, je finis par découvrir, le 19 mars 1976, les plans de tout le complexe d’Auschwitz et de Birkenau, y compris des cinq crématoires : en tout, 116 photographies dont les plus importantes avaient été tenues cachées depuis l’établissement du service des archives en 1947. La publication des principales photographies allait se révéler longue et ardue. Internet n’existait pas encore et la révélation des plans des crématoires était trop gênante. Elle prouvait qu’au lieu de déshabilloirs pour les victimes et de chambres à gaz d’exécution, ces crématoires, parfaitement classiques dans leur conception, ne possédaient que des dépositoires appelés « Leichenhalle » (halle à cadavres) ou « Leichenkeller » (cellier à cadavres). Renseignements pris auprès de deux spécialistes français de la crémation, les dimensions en étaient même parfois caractéristiques, avec une largeur soit de 7 mètres, soit de 8 mètres, c’est-à-dire, en haut, 2 mètres pour un cadavre + en bas, 2 mètres pour un autre cadavre + entre les deux cadavres, 3 ou 4 mètres pour le mouvement des chariots conduisant les cadavres vers un petit monte-charge en direction de la salle de crémation. La longueur des pièces dessinées (confirmées par la longueur des ruines) n’était que de 30 mètres. Cette longueur de 30 mètres et cette largeur de 7 ou 8 mètres n’auraient jamais suffi à 2000 victimes (chiffre donné par R. Höss dans l’une de ses confessions) pour s’y déshabiller et circuler à la recherche de patères numérotées ; en outre, on ne découvrait sur ces plans aucun des gigantesques appareils de ventilation qui auraient été indispensables.

Il est bien compréhensible que les tenants de la légende aient si longtemps caché l’existence de ces plans qui, en particulier avec ces dénominations de « Leichenhalle » et de « Leichenkeller », infligeaient un démenti direct à leurs croyances et à leur propagande. Le comble de l’absurdité de cette légende réside dans le fait qu’ayant à désigner dans tout le complexe d’Auschwitz le cœur même de l’extermination, on ait choisi Birkenau. Birkenau était, au contraire de sa légende, l’endroit où se trouvait la plus grande quantité de structures attestant de ce que les Allemands tâchaient de conserver une population d’internés dans les meilleures conditions possibles en temps de guerre. À côté d’un camp pour hommes, d’un camp pour femmes, d’un camp pour familles, il y avait des baraquements hospitaliers mais aussi des installations sportives telles qu’un terrain de football et un terrain de volley-ball, un vaste sauna. Il y avait aussi, pour les jeunes gens, des établissements de formation aux métiers du bâtiment. Un bassin de décantation se trouvait dans l’enceinte du complexe. Au cours de leurs trente-deux missions aériennes au-dessus de la zone industrielle contiguë de Monowitz, pas une seule fois les Alliés n’avaient détecté à Birkenau des signes suspects comme d’interminables files d’hommes, de femmes et d’enfants s’engouffrant dans des crématoires. Pas une fois ils n’ont remarqué de formidables amoncellements de coke. Les jardinets jouxtant les crématoires n’ont jamais porté la trace de piétinements par des foules.

Il y a autant d’injustice à présenter Birkenau comme un camp de la mort qu’à prétendre que les Allemands ont utilisé le pesticide Zyklon B, efficace contre les poux, comme un gaz homicide, tandis qu’il servait surtout à prévenir la diffusion de typhus, maladie mortelle provoquée par ces insectes. Dans les deux cas la propagande se trouve avoir créé un énorme mensonge qui est à l’exact opposé de la vérité.

Quant aux piles de chaussures auxquelles on fait dire, notamment à l’Holocaust Memorial Museum de Washington, « Nous sommes les derniers témoins », et quant aux piles de lunettes ou à d’autres objets, elles n’ont jamais eu la signification macabre qu’on leur prête : il s’agissait de matériel de récupération et de recyclage en temps de guerre et de disette. C’est ainsi, par exemple, que dans toute l’Europe en guerre, les cheveux, y compris chez les coiffeurs, étaient réglementairement récupérés et livrés à l’industrie textile (voy. La victoire du révisionnisme sur le plan historique et scientifique. Préface au volume VII d’Écrits révisionnistes (2008-2010), 2 octobre 2013). Dans les sept tomes de l’Anthologie (bleue) du Comité international d’Auschwitz, publiée à Varsovie en 1969, on découvre de nombreux éléments sur la présence, dans le camp, de médecins, d’infirmiers, de sages-femmes. Bien sûr, dans cette publication le mythe du génocide est préservé mais il reste qu’on ne peut qu’être frappé par le nombre de grossesses aboutissant à la naissance des enfants dans un « camp d’extermination » : 3 000 pour une seule sage-femme qui, citée, ose ajouter qu’une fois venus au monde les bébés étaient tués. Dans les photos ou les films des camps, y compris celui d’Auschwitz-Birkenau, on voit des groupes de nombreux enfants apparemment en bonne santé.

À Birkenau il y avait un jardin d’enfants, et encore aujourd’hui on peut apercevoir, inscrits sur le plâtre des murs, de nombreux dessins faits par des mains enfantines. Dans les sept volumes de ce que le Comité international d’Auschwitz a sobrement intitulé en 1969 Anthologie on découvre, derrière une phraséologie digne de la plus furieuse propagande, une surabondance de preuves de ce que de nombreux enfants (juifs, Roms et autres) sont nés à Auschwitz et y ont vécu. Parmi les preuves figurent des études menées après la guerre sur les « ex-enfants d’Auschwitz ». En 1984, aux États-Unis, une association a été formée de jumeaux ayant vécu dans ce camp et comprenant 108 membres (Jack Anderson, « The Twins of Auschwitz », Parade Magazine (Colorado Springs, Colorado), 2 septembre 1984, p. 2-7).

Mais il faut dire qu’au procès de Nuremberg, sur 80 000 pieds (près de 24 400 mètres) d’un film tourné par les libérateurs on a pris la précaution de n’en présenter que 6 000 (près de 1 800 mètres), soit moins d’un douzième. La propagande s’est déchaînée et toute une littérature « holocaustique » a pris son essor ; depuis plus de 70 ans elle n’a pas cessé. Même un Pierre Vidal-Naquet a dénoncé cette prolifération. Des héros et des œuvres célèbres comme Martin Gray et son livre Au nom de tous les miens illustrent l’histoire de ce genre de falsificateurs et de faux (voy. l’article d’Ariane Chemin, Max Gallo, bateleur héroïque, paru dans Le Monde du 24 janvier 2002 et dans lequel on lit : « Max [Gallo] adore fabriquer, jouer, manipuler. En 1971, “Martin Gray n’a pas écrit une ligne d’Au nom de tous les miens”, rappelle ainsi Robert Laffont »).

Si jamais il avait existé un ordre quelconque de tuer systématiquement les juifs, comment expliquer que des cours martiales du IIIe Reich aient pu condamner à mort et faire fusiller des Allemands qui, comme dans l’affaire de Marinka, s’étaient rendus coupables de l’assassinat d’un juif ou d’une juive ? À Nuremberg, l’avocat de la défense Dr Laternser, plaidant la cause de la SS poursuivie en tant qu’organisation criminelle par définition, a mentionné l’histoire éloquente du maire de cette ville de Marinka, située entre Kharkov et Rostov.

Je renvoie ensuite à l’affidavit 712-a du général von Knobelsdorff, qui a fait arrêter un chef du SD parce que celui-ci voulait faire fusiller 50 à 60 personnes qui, d’après des déclarations d’hommes de confiance, auraient été hostiles à l’Allemagne et qui auraient eu l’intention de procéder à des actes de sabotage contre les troupes allemandes. – Il y a une preuve qui, à ce propos, me semble être d’une importance particulière, à savoir l’affidavit 1637 du général Kittel. D’après cet affidavit, le maire de Marinka, Allemand de l’étranger, à cause d’un crime commis contre une Juive, a été condamné à mort par un tribunal militaire et fusillé. Comment pourrait-on comprendre un tel jugement si, d’un autre côté, les chefs militaires avaient ordonné ou toléré l’assassinat de milliers de Juifs ? (TMI, XXI, p. 413).

Même un Serge Klarsfeld a fini par ressentir un certain « malaise devant les outrances » de son propre camp, à voir les poursuites engagées encore de nos jours, sans preuves ni témoins, contre d’anciens SS, aujourd’hui nonagénaires et accusés de complicité dans le génocide des juifs (voy. Serge Klarsfeld contre les outrances de son propre camp, 10 mars 2016).

Pour savoir ce qu’a pu être, pour les révisionnistes, le sort réel des juifs et leurs réelles souffrances par comparaison avec ce qu’ont pu connaître les autres communautés humaines dans une guerre mondiale atroce, on pourra se reporter à l’immense littérature révisionniste française et étrangère. En tout cas la « Solution finale » à laquelle songeait Hitler pour l’après-guerre était « territoriale » (« Eine territoriale Endlösung der Judenfrage »), comme l’attestent le « protocole de Wannsee » et les documents y afférents. Voyez La “Solution finale de la question juive” était “territoriale” !, 20 janvier 2012.

Les écrits et les arguments révisionnistes ont été largement ignorés. Et pour cause ! Les anti-révisionnistes ne leur trouvaient pas de réponses possibles. Aussi, dans de nombreux pays, les adversaires du révisionnisme ont-ils eu recours au fracas de la propagande médiatique et à l’institution d’une loi qu’ils croyaient taillée sur mesure pour frapper Faurisson et ses pareils : la loi Gayssot. À ceux qui critiquaient cette loi en ce qu’elle risquait d’entraver la recherche historique on n’a cessé de répliquer qu’en France, aucune loi, y compris la loi Gayssot, ne pouvait frapper un homme qui a mené une sérieuse enquête d’historien. Or n’est-ce pas mon cas ? En quoi mon enquête manquerait-elle de sérieux ? Le tribunal va-t-il châtier un homme qui, pendant 38 ans, s’est montré probe et loyal et dont l’existence a tourné au cauchemar parce qu’il a défendu une vérité vérifiable ? Le 26 avril 1983, cet homme a été, par d’autres magistrats, jugé impeccable au moins dans son travail sur « le problème des chambres à gaz », c’est-à-dire sur l’essentiel. Plus récemment cet homme a, sur le fond, gagné son procès contre un Robert Badinter qui le diffamait. Rappelons les faits : le 11 novembre 2006 R. Badinter proclamait à la télévision m’avoir fait « condamner pour être un faussaire de l’histoire ». Je l’avais poursuivi pour diffamation et le tribunal avait conclu que R. Badinter avait « échoué en son offre de preuve ». Certes le bénéfice de la bonne foi (!) avait été attribué à mon diffamateur et j’avais été condamné à verser 5 000 € pour les frais d’avocat de mon « diffamateur de bonne foi » et à 619,10 € de dépens, mais cela ne changeait rien au fond de la décision rendue (voyez Robert Badinter en a menti : ni lui ni personne d’autre ne m’a fait condamner en justice pour être un faussaire de l’histoire !, 16 février 2007, ainsi que Robert Badinter, mon diffamateur…, 29 octobre 2007).

Mon existence est devenue invivable du jour où j’ai cru devoir publier les résultats de mes recherches sur un point particulièrement délicat de l’histoire contemporaine. La vie des miens en a été dévastée. Personnellement et pour ne prendre que cet exemple personnel, j’ai subi dix agressions physiques dont l’une m’a laissé des séquelles d’une particulière gravité. Mon nom a été couvert de boue et, à 87 ans, il en reste couvert. On me prête des opinions que je n’ai jamais eues, des propos que je n’ai jamais tenus, des crimes que je n’ai jamais commis. Mais tant d’autres, soit à notre époque, soit en des temps révolus, soit surtout lors de la Seconde Guerre mondiale, ont connu tant d’horreurs qu’il ne me viendrait pas à l’idée de m’étendre sur mes propres infortunes. On a vu que de l’avis de certains je n’avais, paraît-il, jamais su trouver un mot pour marquer mon respect de la souffrance des déportés. Rien de plus faux. À plus d’une reprise je l’ai fait mais j’ai aussi marqué mon respect pour les souffrances de toutes les vraies victimes de cette boucherie, qu’elles aient appartenu au camp des vainqueurs ou à celui des vaincus. Toute guerre étant une boucherie, je tiens le vainqueur pour un bon boucher et le vaincu pour un moins bon boucher. M’efforçant de regarder de près les faits plutôt que les idées, les actes plutôt que les paroles, j’en ai personnellement conçu le dégoût des guerres et des révolutions violentes. À ces guerres, à ces révolutions, je ne veux participer ni de près ni de loin. J’ai été seulement conduit à en faire le récit avec, j’en ai la conviction, justesse et justice.

Enfin et surtout, je ne vois pas comment on pourrait châtier un homme auquel les historiens les mieux en place ont multiplié les concessions sur les points contentieux dont il est ici question. Revenons au colloque international de l’EHSS qui s’était tenu contre moi à la Sorbonne du 29 juin au 2 juillet 1982 et auquel l’accès m’avait été interdit par François Furet et Raymond Aron. Trois ans plus tard, en 1985, un compte rendu en avait été publié (L’Allemagne nazie et le génocide juif, Gallimard et Le Seuil). Dans un des derniers chapitres du gros ouvrage, Pierre Vidal-Naquet en venait à conclure : « L’historien vit dans le relatif et c’est bien ce qui lui rend si difficile l’appréhension du discours révisionniste. Le mot lui-même n’a rien qui choque l’historien : d’instinct il fait sien cet adjectif. Si on lui démontre qu’il n’y a pas eu de chambre à gaz en fonctionnement à Dachau, que le journal d’Anne Frank tel qu’il a été édité dans diverses langues pose des problèmes d’authenticité ou que le Krema I, celui du camp d’Auschwitz proprement dit, a été reconstruit après la guerre par les Polonais [dans une note 94, il est question de « réfection »], il est prêt à s’incliner » (p. 509-510). À ces trois exemples de graves révisions où j’ai, de si loin, précédé P. Vidal-Naquet et les siens, on a vu qu’aurait pu s’ajouter une dizaines d’autres très importantes découvertes qui vont toutes dans la même direction, celle d’une révision déchirante d’un dogme ou d’une croyance religieuse imposée. À ce compte, je répète ma question : comment, en bonne justice, pourrais-je être encore châtié ?

26 septembre 2016