Serge Klarsfeld contre les outrances de son propre camp

À mesure que le révisionnisme marque des points sur le plan historique et scientifique, le tamtam holocaustique, lui, ne fait que croître cependant que la répression judiciaire contre les révisionnistes, elle, s’aggrave à proportion. Des organisations ou des individualités juives ou sionistes en appellent plus que jamais à la chasse, tout à la fois, aux « négationnistes » et aux « nazis » ; elles le font sans le moindre scrupule et au mépris des droits de l’homme les plus élémentaires. Parmi ces droits figuraient, au moins en principe, le droit au doute et à la recherche et le droit de ne pouvoir être condamné en justice que sur le fondement de preuves. Ces temps-là sont révolus. Aujourd’hui une loi spécifique, la loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990, également appelée en latin « la loi Faurisson » [Lex Faurissoniana], interdit le droit au doute et à la recherche en matière de « Shoah » et il devient possible, en ce qui concerne les anciens « nazis », même s’ils ont été déjà jugés et condamnés après la guerre, de les juger à nouveau soixante-dix ans plus tard au mépris de l’adage ne bis in idem et de les condamner, cette fois-ci, sans preuves et sans témoins.

À titre d’un exemple d’outrance, nous pourrions aujourd’hui citer le procès du 16 juin 2015, à Paris, où une présidente de tribunal, cyniquement, s’est permis de me signifier d’emblée, au moment même où j’entamais l’exposé de mes arguments de défense, qu’elle ne prêterait pas attention à mes propos car : « Le tribunal sait à quoi s’en tenir sur le négationnisme ». Par la suite, elle allait ponctuer chaque point de mon exposé du même refrain : « Vos arguments n’intéressent pas le tribunal ». Autrement dit, à l’en croire, les trois juges composant ledit tribunal avaient d’avance « fait leur siège ». Mais voici bien plus grave : en Allemagne et en Autriche, l’habitude s’est prise d’infliger aux révisionnistes des condamnations d’une incroyable lourdeur notamment grâce au système des peines cumulatives. En Allemagne, l’avocat Horst Mahler a été ainsi condamné à onze ans de prison au total et son avocate, Sylvia Stolz, a reçu une peine de trois ans de prison pour avoir, paraît-il, défendu son client avec trop d’ardeur. En Autriche, Wolfgang Fröhlich, ingénieur et spécialiste de la désinfestation, s’est vu infliger treize années d’emprisonnement. Tout cela essentiellement parce qu’il est interdit de mettre en doute ou de contester l’existence de la magique chambre à gaz dont il n’existe pourtant à ce jour aucune expertise médico-légale ordonnée par un tribunal ; ce qui signifie qu’aucun tribunal n’a été en mesure de véritablement décrire « la scène de crime » et « l’arme du crime ». Nous sommes là en pleine magie noire et, notons-le, il ne se trouve pas une seule « belle conscience » pour élever une protestation contre ces extraordinaires dévoiements de la justice.

Le cas, abominable, de John Demjanjuk

Le comble a été atteint avec la chasse aux « vieux nazis » qu’on peut aller chercher jusque dans leurs mouroirs. De plus en plus de nonagénaires sont désormais traités comme l’a été le malheureux John Demjanjuk. Ukrainien d’origine, devenu citoyen américain, il avait été, en 1986, livré par les États-Unis à la justice israélienne et incarcéré à Jérusalem. En un premier temps, en 1988, il avait été condamné à la pendaison pour des crimes censément commis à Treblinka ; en fait de preuve contre lui, on invoquait un document obtenu du KGB et, en fait de témoignages, dix-huit témoins avaient attesté de ce que, sous le surnom d’Ivan le Terrible, il avait participé au gazage de juifs à Treblinka, un camp où, de son côté, il affirmait avec insistance n’avoir jamais été présent et où les magistrats n’avaient aucune preuve de sa présence, un camp, qui plus est, où au « procès de Nuremberg » le document «Paris-Storey 3311», document à valeur de preuve authentique interdite de contestation (article 21 du Statut), c’est à la vapeur et dans des «chambres à vapeur» que les victimes étaient tuées et non pas au gaz. Une fois emprisonné, pendant plus de quatre ans, il avait, presque chaque matin, attendu d’être conduit au gibet. Puis, soudain, par miracle – à la faveur de l’effondrement du communisme en Russie –, on allait s’apercevoir que la preuve fournie par le KGB était dépourvue de valeur et que le surnom d’Ivan le Terrible avait été en fait celui d’un certain Ivan Marchenko, décédé. Le jugement rendu contre Demjanjuk était alors cassé. Les dix-huit témoins s’étaient rendus coupables de faux témoignage. Le pauvre homme retrouvait la liberté, recouvrait la nationalité américaine et regagnait les États-Unis. C’était sans compter sur la hargne de certains justiciers, outrés de voir leur proie leur échapper. En un second temps, en 2001, un nouveau procès lui est intenté aux États-Unis à l’instigation de ces furieux. Cette fois-ci, ce n’est plus à Treblinka qu’il est censé avoir participé au massacre de juifs (ce n’était là qu’une simple erreur de localisation !) mais à… Sobibor ! En 2004, sa nationalité américaine lui est à nouveau retirée. En 2009, il est livré non plus à l’État d’Israël qui avait échoué à la face du monde dans son œuvre de vengeance mais à l’Allemagne, pays dont la soumission aux oukases moralisatrices est totale. En 2009, à Munich, commence son procès où il arrive en fauteuil roulant. Le 12 mai 2011 il est condamné à cinq ans de prison. Dix mois plus tard, en mars 2012, il meurt, à près de 92 ans, au terme d’un calvaire de vingt-six années. Lors de ce dernier procès, les magistrats allemands n’avaient jamais pu faire état du moindre détail sur son activité supposée dans ce camp où, pour sa part, il niait, comme pour Treblinka, avoir jamais mis les pieds. Mais, aux yeux de la justice allemande, cela n’avait aucune importance. Les juges avaient tout bonnement décrété que, dans sa jeunesse, le vieil homme avait été présent dans une localité de Pologne où, plus de soixante-dix années auparavant avaient été commis, disaient-ils sans le prouver, des crimes extravagants par leur nature et par leur quantité. À l’ultime étape de ses épreuves, le nonagénaire avait fini par se retrouver, jour après jour, sur une civière, face à ses juges ; exténué, il était devenu incapable de parler et ne comprenait apparemment plus rien de ce qui se jouait dans le prétoire. Couché sur sa civière et branché sur le goutte-à-goutte, il bavait, la bouche ouverte. Signe des temps : en France, par exemple, un journaliste du Monde, du nom de Nicolas Bourcier, se félicitera du « tour de force juridique » qui avait permis de condamner ainsi un homme sans preuve, sans témoignage, sans aveu. Encore tout récemment, le journaliste Yves Carroué, signant un article intitulé « Le temps presse pour la justice » (La Montagne [et autres journaux de la même chaîne], 1er mars 2016) a rappelé le cas de John Demjanjuk à l’occasion d’un procès intenté en Allemagne à Hubert Zafke, âgé de 95 ans. Ce dernier, dans sa jeunesse, avait été infirmier à Auschwitz. Le journaliste, se faisant l’écho de l’accusation, manifeste le désir de voir la justice allemande arriver à ses fins mais ne révèle pas franchement et directement à ses lecteurs par quels odieux procédés celle-ci y parviendra. Il affirme froidement que « 3 681 juifs […] ont été gazés dès leur arrivée à Auschwitz, le camp emblématique de la Shoah, entre le 15 août et le 14 septembre 1944 ». Son article s’orne d’une photo d’Anne Frank portant « Anne Frank. Arrivée avec les siens à Auschwitz sous les yeux d’Hubert Zafke. AFP ». On voit par là que, pour lui, ces gazages sont un crime avéré et qu’on peut légitimement écrire que l’arrivée des victimes s’est faite « sous les yeux » (sic) du jeune infirmier. Il s’abstient de signaler qu’aucune preuve médico-légale n’a été rapportée d’un tel crime et que, si les Frank ont été effectivement détenus au camp d’Auschwitz, aucun n’y a été « exterminé ». Anne elle-même et l’une de ses sœurs mourront du typhus, peu avant l’arrivée des troupes britanniques, au camp de Bergen-Belsen, ravagé par les épidémies. Leur mère est morte le 6 janvier 1945 à l’infirmerie d’Auschwitz. Leur père survivra à sa déportation et mourra en 1980, à l’âge de 91 ans, à Bâle, où j’étais allé l’interroger les 24 et 25 mars 1977.

Pire que les procès de sorcellerie

De quel droit peut-on se permettre aujourd’hui de tourner en dérision les procès de sorcellerie d’un lointain passé ? Au moins la Sainte Inquisition se souciait-elle de chercher et de « trouver » ou d’inventer des preuves de la rencontre de telle sorcière avec le Diable. Au moins disposait-elle d’un répertoire où étaient, par exemple, énumérés, nous dit-on, les soixante endroits du corps de la femme où pouvaient se déceler les traces du passage du Diable. De nos jours, au XXIe siècle, les juges allemands sont payés pour savoir que peu importe la recherche de preuves : il est entendu que les nazis et les négationnistes (indistinctement assimilés les uns aux autres) constituent une engeance dont, à longueur de temps, les médias du monde occidental nous inculquent qu’ils sont la lie de l’humanité et ne méritent pas le moindre égard. Nos juges tendent à lire dans les cœurs, dans les pensées et, surtout, dans les arrière-pensées de ces suppôts de Satan. Apparemment ils y découvrent d’effroyables noirceurs, ce qui leur suffit pour condamner. Ces dignes magistrats, qu’ils soient français, allemands, autrichiens, polonais, anglais, belges, néerlandais, canadiens, américains ou autres ont appris leur leçon sur les bancs de l’école, du collège ou du lycée, de l’université où on leur a inculqué l’article premier du catéchisme en vigueur dans les médias : « Il ne peut y avoir de liberté pour les ennemis de la liberté ». Ces magistrats passeront donc condamnation, la conscience tranquille.

S. Klarsfeld en personne dénonce un processus judiciaire

sans précédent dans l’histoire

Encore récemment, je me demandais jusques à quand de telles infamies pourraient ainsi se perpétuer sans qu’aucune voix ne s’élève pour les dénoncer ne fût-ce que timidement. Ce jour est arrivé à la fin du mois de février 2016 et cette voix a été celle de… Serge Klarsfeld en personne !

Pas un avocat, pas un historien n’a, autant que S. Klarsfeld, donné de gages de son antinazisme. Aux côtés de son épouse Beate et de leur fils Arno, il a ainsi consacré son existence, leur existence, à une cause qu’il tenait et qu’il continue de tenir pour sacrée. De ce point de vue, nul ne saurait lui faire la leçon et lui reprocher quelque complaisance que ce fût pour ses adversaires. Il est même allé beaucoup trop loin dans son ardeur à s’en prendre au révisionnisme. Il a trouvé « naturelle et normale » l’agression du 19 septembre 1989 où j’ai failli trouver la mort sous les coups d’un groupe de juifs. Je l’ai surpris à manipuler des textes ou des chiffres pour leur faire dire ce qu’ils ne disaient pas ou à cautionner une histoire rocambolesque de 1000 juifs français gazés à Auschwitz dans leur lit (sic). Mais, en revanche, je l’ai aussi vu courir le risque de se faire prendre à partie par Georges Wellers et d’autres extrémistes pour avoir déclaré qu’encore en 1985 on ne possédait pas vraiment de preuves de l’existence des chambres à gaz nazies. Pour lui, Jean-Claude Pressac avait enfin apporté ces preuves. Aussi, ce « pharmacien de banlieue » (dixit Pierre Vidal-Naquet) avait-il été généreusement financé par la Beate Klarsfeld Foundation afin de poursuivre ses travaux et publications anti-révisionnistes. Las ! Le 15 juin 1995, soit un mois après sa cruelle humiliation subie le 9 mai à l’un de mes procès devant la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris, J.-C. Pressac avait fini par abdiquer et par reconnaître que le dossier de l’histoire officielle des camps nazis, « pourri » par trop de mensonges, était voué « aux poubelles de l’histoire » (Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Seuil, 2000, p. 651-652). Bref, S. Klarsfeld reste, jusqu’à nouvel ordre, un personnage capable de reconnaître que, dans son propre camp, on peut avoir commis de graves excès ou erreurs.

D’une manière plus générale, il se peut que, l’âge venant, il se soit rendu compte que de tels excès ou de telles erreurs finissent par desservir la cause juive et la cause sioniste. Il ne saurait lui échapper que, dans le monde entier, les jeunes générations comprennent mal qu’une guerre qui aurait dû prendre fin en 1945 se poursuive encore aujourd’hui, de manière de plus en plus lancinante, depuis soixante-dix ans. Que signifient, en effet, ces ressassements encore aujourd’hui, d’un passé si lointain, avec ces exhibitions de « témoins » d’un autre âge qui appellent à « la haine de la haine » et débitent, la larme à l’œil et la voix tremblante, des récits stéréotypés, fumeux et tellement convenus ? Que veut dire ce pharisaïsme qui consiste à prétendre que, dans une lointaine et atroce boucherie, celle de 1939-1945, le vainqueur ne s’était guère signalé que par de belles actions tandis que le vaincu n’avait guère commis que des crimes ? Comment peut-on continuer d’admettre que le vainqueur avait le droit de juger et de pendre le vaincu ? Le fait est là : depuis sa fin apparente en 1945, la Seconde Guerre mondiale se poursuit, inlassablement, quoique par d’autres moyens que celui des armes. Certains continuent de mener leur propre guerre contre l’Allemagne, contre l’Autriche, contre bien d’autres pays ou entités d’Europe censés avoir eu leur part de responsabilité dans les malheurs des juifs. Les crimes imputés au Japon ne font plus l’objet de procès et les crimes gigantesques commis par les vainqueurs (en particulier, par Staline, Roosevelt et Churchill) sont oubliés quand ils ne sont pas présentés comme des actions d’éclat. Les récriminations les moins fondées sont lancées par des organisations juives contre le Vatican, la Suisse, la France et les extorsions financières se poursuivent au nom des « réparations ». Cette mise en coupe réglée devient de moins en moins compréhensible.

Le 2 février 2016, S. Klarsfeld lance un premier pavé dans la mare lors d’un entretien avec Laurent Ribadeau-Dumas. À la question : « Faut-il juger les derniers criminels nazis ? » il répond d’abord au sujet de ces criminels que, depuis le procès Demjanjuk, « Il n’y a plus à prouver leur implication personnelle. Ils sont automatiquement accusés sauf s’ils réussissent à prouver leur innocence ». En un long et surprenant développement il ajoute qu’il y a là un « problème ». Écoutons-le:

Le problème, c’est que cela se fait sans preuve et ne relève pas des principes d’une justice équitable. On s’intéresse ainsi à des gens qui ont occupé des fonctions subalternes comme des gardiens de camp, pour des faits pour lesquels il existe très peu de témoins survivants. Et si l’on en trouve encore, ceux-ci ont souvent une mémoire défaillante. Il manque aussi des preuves écrites en raison du caractère subalterne des personnes incriminées.

Il conclut au sujet du processus adopté :

C’est un processus maladroit qui va continuer jusqu’à la disparition des dernières personnes impliquées. Je ne sais pas s’il y aura une décision de la Cour fédérale allemande. Il se peut qu’elle annule les précédentes décisions de justice. – Dans ce contexte, l’évolution de ces affaires ne peut pas donner une pleine satisfaction à ceux qui veulent voir des jugements aboutir. Il restera toujours un sentiment de malaise.

Mais le second pavé de S. Klarsfeld sera beaucoup plus lourd. On en apprendra l’existence dans un long article de L’OBS du 29 février 2016. Il s’agit de « propos recueillis par Sarah Diffalah ». Vu son importance, je le reproduis ici dans son intégralité, en me contentant d’en souligner les fragments essentiels.

L’OBS 29 février 2016

Un ex-infirmier d’Auschwitz jugé :

« La justice, dans ces cas, est symbolique »

Le procès d’Hubert Zafke, 95 ans, ancien infirmier à Auschwitz, démarre ce lundi. Serge Klarsfeld, président de l’association des fils et filles des déportés juifs de France, réagit.

Sarah Diffalah Publié le 29 février 2016 à 08h40

Ce lundi 29 février s’ouvre à Neubrandenbourg (nord-ouest de l’Allemagne) le procès d’Hubert Zafke, 95 ans, ancien infirmier d’Auschwitz jugé pour «complicité» dans l’extermination de 3.681 Juifs. L’homme avait 19 ans à l’époque et était en poste lorsque le convoi d’Anne Franck [sic pour Frank], ses parents Otto et Edith et sa sœur aînée Margot est arrivé. Le tribunal, dans un premier temps avait refusé en juin 2015 d’ouvrir un procès, invoquant la santé déclinante du vieillard. Une décision invalidée en appel au motif que l’ancien SS n’est pas totalement inapte à être jugé.

Néanmoins, la question de juger d’anciens nazis très âgés se pose de nouveau. Une douzaine de procédures sont encore en cours en Allemagne, après la condamnation à quatre ans de prison d’Oskar Gröning, l’ancien comptable d’Auschwitz. Certes, ces procès tardifs illustrent la volonté allemande de juger jusqu’au dernier criminel du IIIe Reich, mais pour Serge Klarsfeld, président de l’association des fils et filles des déportés juifs de France, cette justice jusqu’au-boutiste, qui s’exerce généralement sans preuves, pose problème. Interview.

De tels procès ont-ils encore un sens plus de 70 ans après la fin de la Seconde guerre mondiale et face à des accusés très âgés ?

La société allemande est, aujourd’hui, composée dans sa grande majorité de gens qui n’ont pas vécu le IIIe Reich et favorables au jugement des criminels nazis jusqu’à leur dernier souffle. Il y a 50 ans, ce n’était pas le cas : les grands criminels nazis étaient protégés par la société allemande composée à l’époque de personnes qui avaient vécu et soutenu le IIIe Reich. Il y a eu, certes, une évolution favorable de la société allemande qui a compris l’importance et l’immensité du crime qui avait été commis et qui voudrait que les criminels nazis soient jugés.

Simplement, il y a 50 ans, il y avait encore des criminels décisionnaires qui ont joué un rôle important et pour lesquels il y avait, sinon des témoins, des documents signés par eux, dont ils étaient destinataires où il était question de leurs activités. À l’époque, on a trouvé des excuses médicales pour ne pas les juger ou ne pas les condamner.

Aujourd’hui, les criminels jugés ont eu des fonctions subalternes, au bas de la pyramide du crime, pour lesquels il n’existe plus aucun témoin, ni documents. Or, la justice allemande désormais, toujours docile à la volonté de la société, considère qu’un suspect, même s’il n’existe aucune preuve, s’il occupait une fonction, même tout à fait subalterne et extérieure au crime, est considéré comme criminel sauf s’il prouve son innocence. Par exemple : les comptables n’avaient pas de contact avec les détenus, ils comptaient l’argent des personnes qui arrivaient à Auschwitz. Ils savaient qu’on assassinait mais ils ne tuaient pas, ils étaient un petit rouage. Un rouage dont on ne sait même pas quel a été le comportement à l’époque. Mais on les juge comme complices sans pouvoir prouver leur implication personnelle et [le petit rouage] sera quasi obligatoirement condamné. Alors, moi ça heurte mon sens de la justice.

Difficile de ne pas les juger non plus…

Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus. C’est une situation ambiguë. Dans ma carrière, je n’ai jamais voulu juger d’autres criminels que ceux pour lesquels existaient des preuves. Je n’ai jamais pu être impliqué, me battre que lorsque j’étais convaincu de la culpabilité de quelqu’un, convaincu aussi du fait qu’il avait un libre-arbitre et qu’il avait les moyens de juger ce qu’il était en train de faire. J’ai pris soin d’étudier s’il avait les moyens d’échapper à la place qu’on lui avait assigné, s’il a pu faire autrement. Je ne peux pas me battre contre quelqu’un, qui [, à] la place où il était, a montré des sentiments humains, a fait son possible. Là, il s’agit de jeunes qui avaient 18 ans à l’époque et qui étaient en bas de la pyramide sociale. Ca n’a rien à voir avec un criminel décisionnaire qui ne courrait aucun risque et qui organisait la mort de masse d’hommes.

Dans le cas d’Hubert Zafke, je m’avoue impuissant face à un infirmier dont je ne sais pas si, par rapport à un convoi où est arrivé Anne Frank, il a adressé un sourire attristé à cette famille ou s’il leur a donné un coup de pied dans les fesses. Quand on ne sait pas, c’est difficile d’accuser.

Et puis vous retrouver face à un vieillard, comme John Demjanjuk [gardien ukrainien du camp de Sobibor condamné en 2011, ndlr] qui était sur une civière, qui bavait la bouche ouverte, et qui ne disait pas un mot, c’est un peu désarmant. Mais la justice, dans ces cas, est symbolique.

Pourquoi alors a-t-on mis autant de temps à les faire comparaître devant la justice ?

Après la guerre, l’Allemagne fédérale ne voulait pas juger les criminels importants, ceux qui ont organisé l’arrestation et la déportation de 3.000 et 4.000 personnes à chaque fois. Pourquoi ? Parce que c’étaient des gens qui avaient reçu une éducation. Ils ont été recyclés en Allemagne dans une situation honorable : ils étaient hommes d’affaires, avocats, magistrats, hauts fonctionnaires. Le SS de base, qui n’était pas cadre et qui avait tué un enfant dans un ghetto polonais, avec deux témoins lui en revanche était condamné. On a parfois jugé un certain nombre de criminels, mais c’était avec réticence.

Dans les années 1970, un chef mitrailleur d’Oradour-sur-Glane, qui avait 19 ans à l’époque, a été inculpé par le parquet de Dortmund. Mais la présidente de la Cour d’Assises des mineurs de Cologne a refusé d’ouvrir le procès estimant qu’elle n’avait pas assez d’éléments de preuve, malgré le caractère peu vraisemblable de sa déclaration où il affirmait n’avoir pas tiré. D’ailleurs l’Allemagne fédérale n’a jamais voulu juger le général Lammerding, le haut responsable d’Oradour-sur-Glane.

Et vous dites, qu’aujourd’hui c’est l’inverse : on peut condamner un infirmier ou un comptable pour qui il n’existe pas de preuves…

La justice allemande a étendu la notion de culpabilité, qui était restreinte aux grands criminels avant. John Demjanjuk avait fait un recours après sa condamnation à Munich en 2010, argumentant que cette interprétation n’était pas valable et qu’il fallait prouver l’implication personnelle de quelqu’un dans un crime précis. Mais il est mort avant que son recours n’ait pu être examiné par la Cour suprême allemande.

En l’absence, pour le moment d’interprétation sur cette extension de culpabilité, la justice allemande, devant la pression de l’opinion publique, ne peut plus dire qu’elle ne peut pas prouver l’agissement personnel d’un gardien. Elle considère désormais que le crime a été un crime terrible, qu’elle ne peut tolérer que des gens qui étaient gardiens à Auschwitz soient impunis, que l’Allemagne doit se racheter. Alors beaucoup estiment que même ceux qui ont occupé des fonctions subalternes doivent être condamnés sans examen de leur comportement personnel. Elle préfère qu’on puisse juger les criminels jusqu’à leur dernier souffle quitte à leur donner une sentence automatique de trois ou quatre ans de prison qu’on ne pourra pas appliquer en raison de l’âge avancée des accusés. Tous les employés d’Auschwitz sont coupables, même le maçon.

C’est une situation complexe et ambiguë parce que c’est le dernier round d’un processus judiciaire qui n’a jamais eu lieu dans l’histoire de l’humanité.

Il y a eu, ces 70 dernières années, un effort de justice exceptionnelle avec les tribunaux interalliés, les justices nationales française et allemande. Il ne faudrait pas qu’il s’achève dans une sorte de malaise de voir des gens incapables de se défendre, jugés et condamnés automatiquement.

Propos recueillis par Sarah Diffalah

En résumé, et pour reprendre essentiellement ses propres mots, on entend ici S. Klarsfeld dénoncer une justice jusqu’au-boutiste qui se passe de documents, de preuves et de témoins, une justice où l’accusé est d’avance tenu pour coupable à moins qu’il ne prouve son innocence, une justice qui condamne automatiquement, une justice qui heurte le sens qu’on peut avoir de la justice et qui crée un sentiment de malaise, une justice cédant à la pression de l’opinion publique, une justice non point réelle mais tout au plus qualifiable de « symbolique » parce qu’en réalité elle n’est qu’un semblant de justice.

S. Klarsfeld admettra-t-il qu’on puisse encore aller plus loin et lui faire observer que cette justice-là prend sa source dans le procès même de Nuremberg (1945-1946) qui déjà obéissait à la « loi de Lynch », laquelle a donné son nom au « lynchage » ? Les articles 19 et 21 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI) prononçaient déjà : « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves […]. Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique mais les tiendra pour acquis ». Il jugeait en première et dernière instance, aucune procédure d’appel n’étant autorisée. Les droits de la défense étaient sévèrement restreints. Déjà le simple fait d’avoir appartenu à telle organisation et d’avoir exercé tel emploi valait condamnation automatique et peu importait la responsabilité personnelle de l’accusé. Ce qui revenait à instituer les abominations juridiques de « la responsabilité collective » et du renversement de la charge de la preuve : à l’accusé de prouver son innocence ! Comme le déclarait cyniquement le procureur général américain Robert H. Jackson le 26 juillet 1946, «Ce Tribunal représente une continuation des efforts de guerre des Nations alliées» (version anglaise des actes du TMI, tome XIX, p. 398). Par ailleurs, S. Klarsfeld a incontestablement raison de parler ici et ailleurs de « la pression de l’opinion publique » en Allemagne qui exige de plus en plus de répression expéditive contre les accusés mais s’est-il interrogé sur qui la forge, cette opinion publique ? S’est-il interrogé sur la part considérable qu’il a personnellement prise avec sa femme dans la « formation » de cette opinion-là ? Pris dans son ensemble, le peuple allemand vit dans la crainte qu’un jour des organisations juives internationales n’en viennent à décréter que « la bête immonde » est en train de faire sa réapparition en Allemagne. Ces organisations pourraient alors, une fois de plus, faire décréter du jour au lendemain le boycottage de l’Allemagne par les Nations unies. On imagine la catastrophe pour le pays. À ce titre, le révisionnisme peut apparaître au peuple allemand comme une aventure bien trop dangereuse pour l’Allemagne.

Pour l’instant, on s’explique mal chez S. Klarsfeld ce « réveil », qui s’esquisse timidement le 21 avril 2015 dans ses propos recueillis par Vincent Vantighem dans l’article Serge Klarsfeld : “Le procès de Gröning démontre que l’Allemagne a changé de vision sur la Shoah”. La vidéo qui l’accompagnait a disparu. L’écran porte la mention suivante : « Contenu Effacé. Cette vidéo n’est plus disponible car elle a été supprimée ». La formulation est bizarre ; elle revient à dire qu’il y a eu effacement parce quelqu’un a obtenu cet effacement ou en a décidé. Mais qui a effacé et pourquoi ? Le titre de l’article demeure : « Serge Klarsfeld : “Le procès de Gröning démontre que l’Allemagne a changé de vision sur la Shoah” ». Oskar Gröning est cet ancien comptable d’Auschwitz dont le procès a commencé le 21 avril 2015 et qui, à 94 ans, a été condamné, le 15 juillet suivant, à quatre ans d’emprisonnement pour complicité dans le meurtre de 300 000 juifs. La légèreté de la peine peut s’expliquer par les professions de foi, antirévisionnistes et parfaitement vagues, du comptable.

S. Klarsfeld sait depuis 1965 que la chambre à gaz d’Auschwitz-I

n’est qu’un trucage

En 2015 Auschwitz aurait reçu plus de 1 700 000 visiteurs. Je suppose qu’à peu près tous ces visiteurs ont visité le bâtiment du Krema-I comportant officiellement deux pièces : une « chambre à gaz » homicide et une salle de crémation. À ma première visite du camp, en 1975, je m’étais rendu au Musée d’État du camp, où je m’étais présenté en ma qualité de maître de conférences enseignant à la Sorbonne et où j’exprimais mon désir d’avoir pour guide de la visite de ce Krema le meilleur des spécialistes. Un certain Jan Machalek s’était alors présenté. La porte d’entrée du crématoire étant ouverte, je lui avais désigné de loin le devant d’un four, et je lui avais demandé : « Echt ? » (« Authentique ? »). « Jawohl », m’avait-il répondu. Je l’avais alors amené devant le four et, passant le doigt sur la bouche du four, je lui avais fait constater l’absence totale de suie. Prenant une mine déconfite, il m’avait alors dit : « Rekonstruiert ». Ce qui m’avait permis de lui dire que, s’il s’agissait d’une « reconstruction », c’est qu’il y avait des plans. Il en était convenu. « Où sont ces plans ? » lui avais-je demandé. Il m’avait répondu qu’ils se trouvaient au service des archives et qu’il me fallait pour les voir m’adresser à un certain Tadeusz Iwaszko. Le lendemain, je reprenais l’avion pour Paris. Je revenais à Auschwitz en mars 1976 et, le 19 mars (une date dans ma vie de chercheur), je découvrais, au terme de considérables difficultés, les plans des cinq crématoires d’Auschwitz et de Birkenau, des plans remarquablement précieux qui, depuis 1945, avaient été tenus cachés. Un trésor ! J’en commandais 116 photos dont j’ai encore la facture. En particulier, je découvrais que toutes les pièces qualifiées par la légende soit de vestiaires pour le déshabillage des victimes, soit de chambres à gaz pour leur exécution n’étaient en réalité que des pièces inoffensives désignées soit comme Leichenhalle (halle à cadavres), soit comme Leichenkeller (cellier à cadavres), c’est-à-dire de dépositoires (aux dimensions parfaitement usuelles, m’avaient alors assuré un fabricant parisien de crématoires et son second) et dont l’évacuation de l’air souillé ne pouvait se faire que par le sol. Je ne m’attarderai pas ici à bien d’autres détails que j’ai rapportés à partir de 1978 dans divers articles de caractère technique ou dans un magazine espagnol (Interviú) ou à la télévision suisse italienne (de Lugano) ou surtout dans une revue d’histoire italienne (Storia Illustrata). En 1978-1979 je m’étais exprimé dans divers journaux français, dont Le Monde, puis aux États-Unis et au Canada. Le Krema-I avait connu deux états successifs : il avait d’abord été effectivement un crématoire avec sa Leichenhalle, puis, devant les menaces de bombardements de l’aviation soviétique, il avait été transformé en un abri anti-aérien avec une salle d’opération chirurgicale pour l’infirmerie-hôpital SS située à une vingtaine de mètres de là. Utiliser, dans un bâtiment de crémation et à proximité d’une infirmerie hospitalière, du Zyklon B, hautement inflammable, hautement explosif et hautement dangereux pour tout le quartier environnant, aurait été une folie. En outre, la petite porte d’accès à la prétendue chambre à gaz était de bois et partiellement vitrée (un coup de coude dans la vitre et l’acide cyanhydrique serait allé tuer les malades et le personnel du SS-Revier) ; de plus la porte s’ouvrait vers l’intérieur, là où se seraient accumulés les cadavres, ce qui aurait bloqué ladite porte. Quant aux prétendues trappes d’introduction du Zyklon B dans le plafond, elles avaient été hâtivement improvisées après la guerre par les communistes polonais pour les besoins de la mise en scène générale ; elles laissaient passer la lumière du dehors et, par manque d’étanchéité, elle auraient, elles aussi, laissé passer le gaz mortel à l’extérieur.

Il m’a fallu attendre 1995 pour qu’un historien résolument hostile jusque-là au révisionnisme, Eric Conan, co-auteur avec Henry Rousso de Vichy, un passé qui ne passe pas (Gallimard, 2001 [1994, 1996]), me donne raison au sujet de cette chambre à gaz emblématique et qu’il en vienne à écrire : « Tout y est faux […]. À la fin des années 1970, Robert Faurisson exploita d’autant mieux ces falsifications que les responsables du Musée rechignaient alors à les reconnaître ». Il rapporte ensuite un propos stupéfiant de la sous-directrice du Musée d’Auschwitz, qui se refuse à expliquer au public le travestissement. Il écrit : « Krystina Oleksy […] ne s’y résout pas : « Pour l’instant, on la laisse en état [cette pièce qualifiée de chambre à gaz] et on ne précise rien au visiteur. C’est trop compliqué. On verra plus tard » (Éric Conan, Auschwitz : la mémoire du mal, L’Express, 19-25 janvier 1995, p. 68). Quelques années plus tard, É. Conan, que j’interrogeais sur cet article, a bien voulu me dire qu’aucun démenti ne lui avait été opposé par la suite, en particulier du fait du Musée ou de sa sous-directrice. Enfin, jamais, depuis 1995, c’est-à-dire depuis plus de vingt ans, les visiteurs n’ont eu droit à la vérité. Encore en 2016, on persiste à leur mentir.

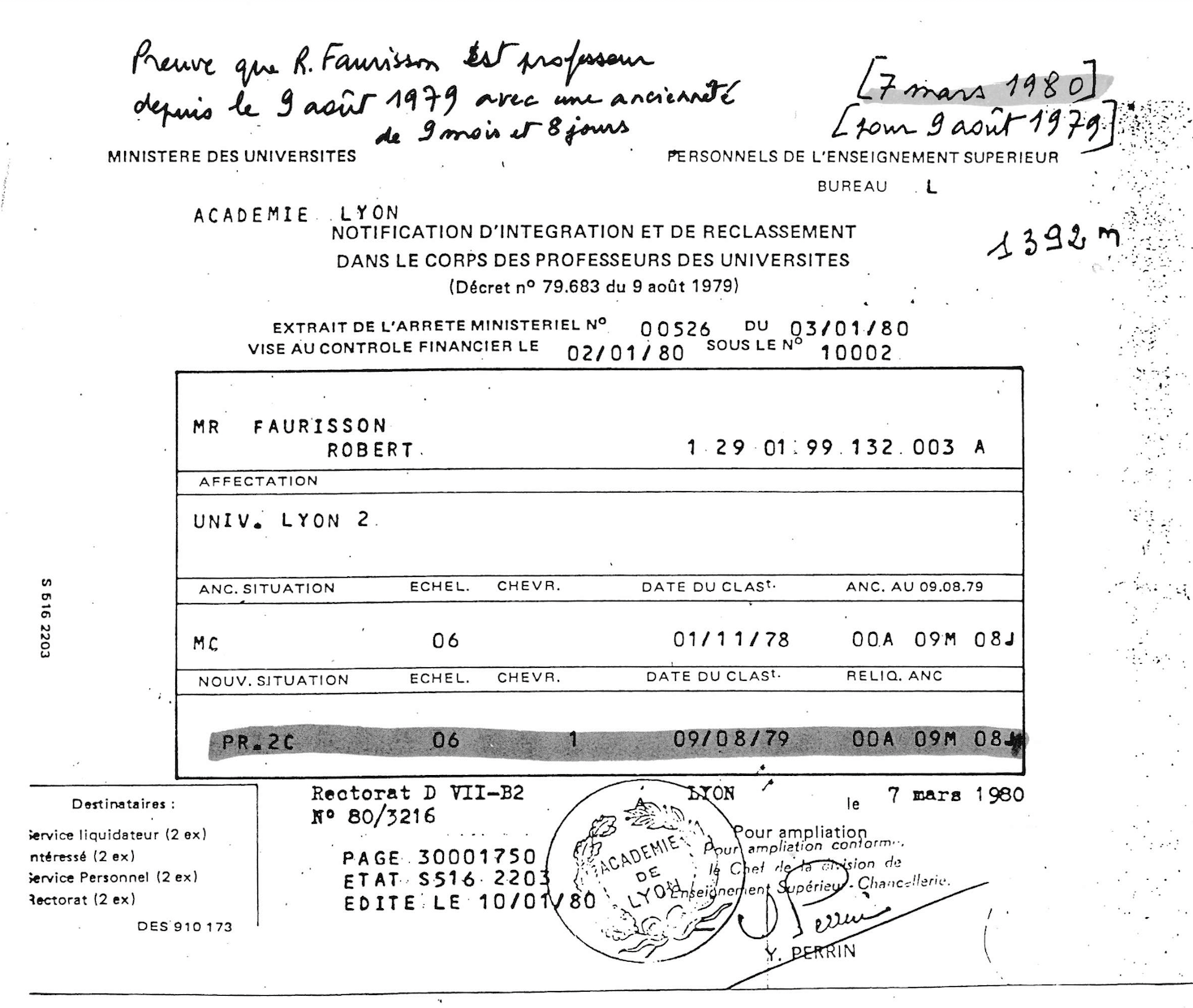

Mais, en matière de découverte, tous deux (moi-même en 1975-1976 et É. Conan en 1994-1995), nous avions été devancés, d’une belle longueur par… S. Klarsfeld ! Bien avant nous, dès 1965, il avait découvert la supercherie du crématoire emblématique du camp d’Auschwitz. Du moins est-ce là ce qui ressort d’une confidence qu’il aurait faite le 19 février 1996 à Valérie Igounet, l’auteur de Robert Faurisson, portrait d’un négationniste (Denoël, 2012, 465 p. ; p. 21 et notes 15 et 16 de la page 414). V. Igounet écrit exactement : « Lorsqu’il se rend à Auschwitz, en 1965, Serge Klarsfeld fait le même constat [qu’É. Conan dans L’Express] et comprend qu’on y “truquait les choses” ». Et elle évoque également ensuite d’autres « trucages ». Comment cela? Deux historiens, S. Klarsfeld et V. Igounet, qui ne cessaient, depuis tant d’années de répéter sur tous les tons que j’étais un faussaire, un falsificateur et un menteur, savaient, l’un depuis 1965 et l’autre depuis 1996, qu’en tout cas, en ce qui concernait la capitale de l’Holocauste, les faussaires, les falsificateurs, les menteurs de l’histoire se trouvaient dans le camp opposé à celui de Faurisson ! Et ils n’en disaient rien ! En cachette, en petit comité, ils s’entretenaient des « trucages » de l’histoire officielle et, en public, ils se joignaient à la meute qui assaillait Faurisson. Il convient de reconnaître qu’avec l’âge, S. Klarsfeld avait atténué ses attaques mais V. Igounet, elle, a redoublé les siennes. Son livre de 2012 n’est qu’un amas de calomnies, pires encore de celles de son précédent ouvrage susmentionné, Histoire du négationnisme en France, publié en 2000. En 2007, au procès que j’avais intenté à Robert Badinter, elle avait eu, comme trois autres témoins de ce dernier, l’audace de prétendre sous serment que j’étais si bien un faussaire et un menteur que je m’étais prévalu du titre de professeur d’université alors que je n’avais jamais dépassé le grade de maître de conférences ! La vérité vérifiable était que j’avais été nommé « dans le corps des professeurs des universités » par décret ministériel n° 79.683 du 9 août 1979 avec une ancienneté de 9 mois et 8 jours.

J’aurais dû poursuivre en justice mes quatre lascars mais je n’ai pu le faire, mon avocat Me Éric Delcroix ayant pris sa retraite. Ultérieurement, le mensonge sur ma qualification sera repris à son compte, dans un autre procès, par l’avocate Me Catherine Cohen-Richelet. Il le lui fallait bien : incapable de trouver dans mes écrits ou mes déclarations une seule preuve de ce que j’étais un faussaire, elle avait, en désespoir de cause, lancé cette bouteille à la mer.

Serge Klarsfeld à l’avenir ?

À l’avenir S. Klarsfeld pourrait, sur une si belle lancée, nous réserver d’autres heureuses surprises. Mais je ne me berce pas d’illusions. Le fâcheux précédent que constitue la mésaventure du prestigieux historien israélien Ben Zion Dinur est là pour nous rappeler de quel prix les gens de sa propre communauté peuvent faire payer à un juif une grave entorse à la religion de la Shoah. Je me permets de renvoyer ici à mon article La “mémoire juive” contre histoire : ou l’aversion juive pour tout examen critique de la Shoah (15 juin 2006). On y verra comment le fondateur lui-même, à Jérusalem, en 1953, du Mémorial de Yad Vashem, s’est résigné, de guerre lasse, à donner sa démission en 1959 ; il avait mis en garde ses concitoyens contre les « témoins » et il avait ensuite préconisé un examen systématique des « témoignages » à la manière du fondateur du révisionnisme historique, le Franco-Britannique John-Norton Cru. Vers 1974-1979, au début de mes propres tribulations, j’ai vu un certain nombre de juifs prendre ma défense, non point comme Noam Chomsky sur le seul plan de la liberté d’expression mais aussi sur le fond. Tel fut le cas de Jean-Gabriel Cohn-Bendit qui n’allait pas craindre d’écrire : « Battons-nous donc pour qu’on détruise ces chambres à gaz que l’on montre aux touristes dans les camps où l’on sait maintenant qu’il n’y en eut point, sous peine qu’on ne nous croie plus sur ce dont nous sommes sûrs. Les nazis avaient des camps modèles à montrer aux bonnes âmes de la Croix-Rouge ; ne nous laissons pas aller à faire l’inverse » (Libération, 5 mars 1979, p. 4). Il m’avait trouvé en Me Yvon Chotard, du barreau de Nantes, un excellent avocat et il m’avait apporté son aide de germaniste dans l’analyse du journal du Dr Johann-Paul Kremer. Bien plus tard, il allait regretter publiquement cette aide et plaider qu’il avait commis là « une faute politique ». Il sait que je ne lui en ai tenu nulle rigueur.

La pression exercée contre ceux qui esquissent un simple mouvement en direction ou en faveur du révisionnisme reste considérable. Il n’empêche que, sur le plan strictement historique et scientifique, le plus grand des mythes de la Seconde Guerre mondiale, celui des prétendues « chambres à gaz nazies », tangue dangereusement. Honneur à ceux qui, au sein même de la communauté juive, auront contribué si peu que ce fût à l’effondrement final de ce mythe calamiteux ! Ils auront même, soit dit en passant, épargné aux juifs le déshonneur d’être, dans leur ensemble, assimilés à ces organisations nationales ou internationales qui prétendent les représenter et s’en font abusivement les porte-parole. En défendant les droits le l’Exactitude en matière d’histoire, ces quelques juifs auront, à leur manière, vraiment défendu leur propre peuple et pris leur humble place parmi les Justes.

10 mars 2016