Martin Gray, marchand de faux en tous genres, est mort

En 1971 Robert Laffont a publié sous la signature de Martin Gray un ouvrage intitulé Au nom de tous les miens, « Récit recueilli par Max Gallo » (réédition en Livre de poche, Club France Loisirs, 447 p.). À l’occasion de sa mort, survenue le 25 avril 2016, à l’avant-veille de ses 94 ans, un hommage a été rendu à Martin Gray, de son vrai nom Grajewski, dans Le Monde (28 avril, p. 19), par le journaliste Philippe-Jean Catinchi qui nous décrit l’homme comme un « inlassable passeur d’énergie et d’espérance » doté d’une « inextinguible soif de vie et de survie qui reste exceptionnelle » (L’écrivain Martin Gray, auteur d’Au nom de tous les miens, est mort). Certes il faut de l’énergie à un homme de 48 ans pour survivre comme il l’a fait à la mort de son épouse et de leurs quatre enfants dans l’incendie qui, le 3 octobre 1970, a ravagé leur propriété du Var. Mais pourquoi le journaliste du Monde s’est-il permis de n’évoquer qu’à demi-mots toute la partie obscure et douteuse de son héros ?

Après la guerre, après son temps de service à la NKWD comme capitaine, Martin Gray s’était installé à New York où il avait amassé une fortune considérable en vendant des « antiquités » fabriquées en Allemagne ; par la suite, il avait gagné des millions en vendant Au nom de tous les miens, un ouvrage qui, comme on va le voir, est des plus suspects.

Marchand d’« antiquités », fabriquées sur commande

Martin Gray ne nous cache guère la provenance des « antiquités » (en italique) qui feront sa fortune. Il nous explique qu’allant voir en Allemagne un directeur de manufacture de porcelaines, il avait fini par le convaincre de fabriquer des « antiquités » à vendre aux États-Unis comme authentiques. « J’ai négocié, payé, soudoyé » (p. 384). Soudoyer quelqu’un signifie l’acheter. Sous la plume de Max Gallo, qui était son nègre et, par le fait, son receleur, il nous confie que : « Les antiquités que la K.P.M. [Manufacture Royale de Porcelaine, “une mine d’or” située en Saxe] fabriquait, étaient authentiques ! » (Les italiques et le point d’exclamation sont dans le texte.) Il ajoute que grâce à ce commerce, aux États-Unis, où il était venu s’établir après la guerre, « les dollars s’accumulaient et chaque millier de dollars c’était un mur de ma forteresse qui s’élevait » (ibid.). Ailleurs, en deux autres endroits d’Allemagne, il avait convaincu deux directeurs de manufactures de conclure le même type de marché : « Finalement, nous avons conclu un marché. À Hof [après Moshendorf] aussi j’ai gagné. Maintenant, je n’étais plus seulement importateur ou fabriquant de vraies antiquités, mais aussi copiste ! » (p. 385). À New York,

les commandes affluaient. Bientôt sont arrivées les marchandises fabriquées à Moshendorf et à Hof. À peine débarquées, elles étaient vendues. J’entassais les dollars, j’investissais, je plaçais […] maintenant, j’étais riche, citoyen américain, importateur, fabricant, j’ouvrais une succursale au Canada, une autre à La Havane. J’étais propriétaire d’immeubles, je plaçais mon argent en bourse. J’allais de capitale en capitale, mes banlieues s’appelaient Paris et Berlin […]. Je passais de femme en femme, de lit en lit [sans pouvoir oublier Treblinka].

Pour sa part, c’est en onze mots que Philippe-Jean Catinchi décrit Martin Gray comme un « antiquaire new-yorkais établi qui se diversifie dans la copie d’antiques». On a bien lu. Martin Gray serait devenu un antiquaire « établi » et il n’aurait fait que « se diversifier [?] dans la copie d’antiques ». Ni plus, ni moins. Passez muscade ! Même Wikipedia est plus franc qui, références à l’appui, écrit au sujet de notre homme : « Il s’enrichit en vendant à des antiquaires américains des porcelaines et des lustres qu’il fait fabriquer en Europe » (fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Gray).

Marchand d’un faux Treblinka ?

La publicité qu’on lui fait depuis quarante-cinq ans peut donner à croire que son livre, publié en 1971, est principalement consacré à Treblinka, un camp dit «d’extermination» avec ses « chambres à gaz ». En réalité, sur seize chapitres et quelques compléments, seul le chapitre V (p. 161-195) est consacré à ce camp. Or le vide de cette trentaine de pages est vertigineux. Le seul passage où l’on fournit au lecteur quelques précisions matérielles sur le cœur même du crime « d’extermination des juifs » se limite à la phrase suivante : « Et [les Allemands] avaient inventé cette fabrique à tuer, ces chambres à gaz, ces nouvelles chambres si bien conçues, avec leurs pommeaux [sic] de douche par où s’échappait le gaz, ces parois carrelées de blanc, ces petites portes d’entrée puis leur sol en pente qui descendait vers la grande porte que nous ouvrions et contre laquelle s’étaient enchevêtrés les corps. » (p. 174). Il en résulte que, dans la totalité d’un ouvrage réputé nous fournir la preuve de l’existence d’un crime gigantesque perpétré par le moyen de chambres à gaz, ne se trouvent décrits 1) ni la scène de crime 2) ni le déroulement du crime, 3) ni l’arme du crime et son fonctionnement, 4) ni – et c’est un comble – la nature du gaz employé ! Pour ne s’en tenir qu’à ce dernier point, s’agissait-il d’acide cyanhydrique (sous forme ou non de Zyklon B) ? D’oxyde de carbone ? Ou, comme on l’a dit ici ou là, de gaz d’échappement de voitures, de camions, d’un moteur de sous-marin soviétique ? On ne sait. La fausse gare, les « chiens immenses » (p. 164), « les hauts barbelés » ou « les miradors » (p. 167), « l’Himmelstrasse (rue du ciel) par où disparaissaient les nôtres » (p. 168), « les portes de bois, faisant presque trois mètres de haut » : ces pauvretés et quelques autres encore ne suffisent pas à bâtir devant nos yeux la moindre de ces « chambres à gaz » que notre homme aurait vu engloutir jour après jour leurs fournées d’hommes, de femmes et d’enfants. Aucun plan du camp de Treblinka ne nous est montré. Un seul détail, comme un leitmotiv, parcourt tout le livre : le bruit de « l’excavatrice » grattant le sol jaune de Treblinka pour y enfouir les cadavres. On ne sait pas combien de temps notre héros est censé avoir passé au camp : trois semaines ? Pour compenser ce néant ou ce vague, il nous fera une confidence, qu’il répétera dans son livre ainsi qu’à la télévision en montrant ses mains : « Parmi les corps chauds nous avons trouvé des enfants encore vivants. Seulement des enfants, contre le corps de leurs mères. Et nous les avons étranglés de nos mains, avant de les jeter dans la fosse : et nous risquions notre vie à faire cela car nous perdions du temps » (p. 177 ; épisode lourdement repris aux pages 186, 211, 228). Ces pages, à l’instar de toutes les autres pages du livre, respirent le pathos, l’exagération, l’effort lyrique. Le lecteur baigne dans l’émotion chère à Margot.

Le best-seller d’un auteur inconnu

Le livre a d’emblée connu le succès. Mais, deux ans plus tard, publié en Grande-Bretagne sous le titre de For those I loved (Pour ceux que j’aimais), l’auteur officiel du best-seller a commencé d’être soupçonné ou franchement accusé de fraude. Le Sunday Times (25 mars 1973, p. 4-5) lui consacrait un long article, parfaitement dévastateur, sous le titre de « Survivors challenge Martin Gray story of extermination camp » (Des survivants récusent l’histoire, racontée par Martin Gray, d’un camp d’extermination). Le ton était mesuré et les précautions oratoires ne manquaient pas mais le résultat était clair : Martin Gray se révélait incapable de répondre aux arguments qui, un par un, tendaient à prouver qu’il était un imposteur. Dans une véritable enquête policière à la Scotland Yard, le journal avait expédié ses limiers « en Europe, en Israël et en Amérique » à la recherche de survivants du camp de Treblinka et, spécialement en Allemagne, on avait interrogé des juristes spécialisés dans la préparation de deux importants procès (1960 et 1970) visant d’anciens responsables allemands ou gardiens du camp. Sur des détails physiques et sur des points fondamentaux, le livre était si contestable qu’on était allé interroger Martin Gray dans sa propriété du Var. « Au cours d’une conversation de trois heures la seule preuve substantielle de plus qu’il avait offerte au sujet de sa présence à Treblinka en 1942 avait été le nom d’un survivant de ce camp, bien connu, qui, disait-il, « se souvient très bien de moi ». – « Nous avons parlé avec le survivant, qui vit maintenant en Suisse. Il n’avait aucun souvenir de Gray à Treblinka. Non plus que ces survivants du camp vivant maintenant en Israël. Non plus également que les survivants avec lesquels nous avons pris contact à Montréal et à New York. » Ces survivants s’empressaient d’ajouter qu’ils n’allaient pas jusqu’à prétendre que Martin Gray n’avait pas été à Treblinka car ils ne concevaient pas qu’on pût inventer de pareilles souffrances. Cela dit, les divergences entre la mémoire de Gray et leur propre mémoire les rendaient perplexes (« puzzled them »).

Je ne résume là que le tout début de l’article du Sunday Times. La suite est de même nature. En Israël, un survivant déclare qu’il est « impossible » que Gray ait vu à Treblinka ce qu’il prétend y avoir vu à l’automne de 1942. Des impossibilités physiques sont énumérées par d’autres survivants. En 1966 Jean-François Steiner, fils du sioniste révisionniste Isaac Kadmi-Cohen, avait publié son fameux Treblinka (préface de Simone de Beauvoir, Fayard, 397 p.) ; on allait découvrir que l’ouvrage n’était qu’un faux, écrit avec la collaboration du romancier Gilles Perrault (voyez mon article du 30 août 1999, Le “Treblinka” de J.-F. Steiner à nouveau dénoncé comme un faux). Le Sunday Times évoque ce faux et note que des incidents et des observations qu’on trouve chez Gray se trouvaient déjà chez Steiner ; plus loin, évoquant une rencontre avec Max Gallo, le journal précise que ce dernier reconnaît avoir lu le livre de Steiner au moment où il interrogeait Gray, c’est-à-dire à l’époque où il « recueillait » les souvenirs de ce dernier. Au moment où les journalistes et enquêteurs le quittent, Gray s’est confondu en remerciements (« he thanked us profusely ») et leur a dit : « Cette discussion m’a été très utile. Sur Treblinka vous m’avez dit bien des choses que je ne savais pas. Avec ce genre de renseignements et avec les souvenirs d’autres survivants je suis maintenant sûr que mon film sera entièrement exact ».

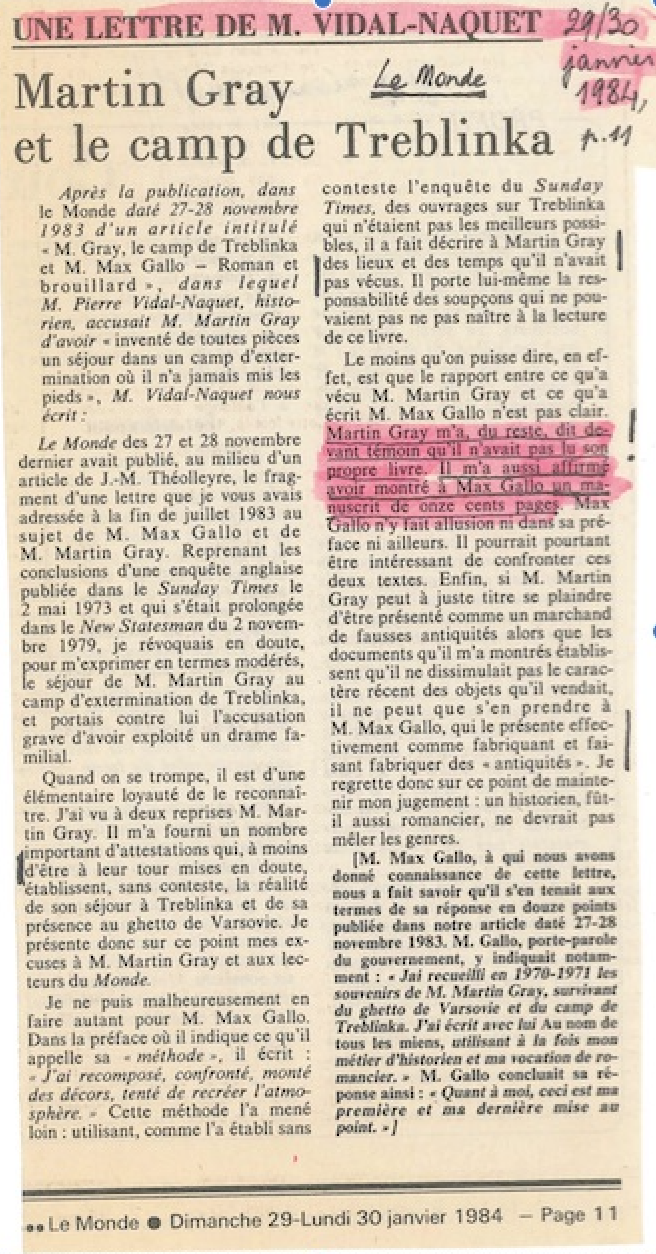

Six ans plus tard, en 1979, Gitta Sereny, spécialiste britannique de « l’Holocauste », formulera contre Martin Gray et Max Gallo les accusations les plus nettes et les plus graves dans un article intitulé The men who whitewash Hitler, soit « Les hommes qui blanchissent Hitler » (New Statesman, 2 novembre 1979, vol. 98, p. 670-673). Pour elle, ces hommes sont d’abord et avant tout les révisionnistes, dont Faurisson, mais aussi des auteurs comme Steiner et Gray qui, par leur activité de faussaires, favorisent en fin de compte l’antisémitisme. Gitta Sereny ira jusqu’à écrire : « Quand j’ai dit moi-même à Gray, “l’auteur”, que manifestement il n’avait jamais été à Treblinka ni n’en avait échappé, il m’a finalement demandé sur un ton désespéré : “Mais quelle importance ? Ce qui seulement importe n’est-il pas que Treblinka est arrivé, qu’il fallait écrire là-dessus et montrer que des juifs avaient été héroïques” ». À son tour, en 1983, Pierre Vidal-Naquet poursuivra dans la même voie en publiant d’abord un article intitulé « M. Gray, le camp de Treblinka et M. Max Gallo – Roman et brouillard » (Le Monde, 27-28 novembre 1983, p. 9), puis, en 1984, un article rectificatif du plus haut intérêt qu’on trouvera ci-dessous en photocopie, « Martin Gray et le camp de Treblinka » (Le Monde, 29-30 janvier 1984, p. 11).

En 2010 l’historien Alexandre Prstojevic n’hésitera pas à mettre sur le même plan que « Misha Defonseca », escroc notoire de l’Holocauste, à la fois Jean-François Steiner et Martin Gray.

En interrogeant Wikipedia on trouvera facilement toute référence nécessaire en ce qui concerne Gitta Sereny, Pierre Vidal-Naquet et Alexandre Prstojevic.

Autres éléments qui accablent Martin Gray ou Max Gallo

Parmi les anciens déportés qui ont cru devoir dénoncer une supercherie il convient de citer Brigitte Friang, ancienne déportée juive de Ravensbrück. S’adressant à Max Gallo, paré du titre de « Porte-parole du président François Mitterrand », elle publie un article cinglant intitulé : « Parlez, monsieur le Porte-parole » (Le Figaro, 9 novembre 1983, p. 26).

Le 11 janvier 1984, dans une lettre adressée au directeur du Monde, le révisionniste Pierre Guillaume écrivait :

Je dispose […] de deux cassettes d’enregistrement d’une interview de Martin Gray, réalisée devant témoins, lors de la signature de son livre à la librairie Joseph Gibert, boulevard Saint-Michel […] ; à une question sur la véracité de la reconstitution de la chambre à gaz, dans le film de Robert Enrico Au nom de tous les miens, Martin Gray s’est déclaré incapable de répondre : trop bouleversé, il avait fermé les yeux pendant toute la scène de chambre à gaz.

Parmi les historiens défendant la thèse officielle de « l’extermination des juifs », Éric Conan a parlé d’« Au nom de tous les miens de « Martin Gray, connu de tous les historiens de cette période pour être un texte frauduleux » (« Calvados : le révisionniste sans masque » [Vincent Reynouard], L’Express, 27 février 1987). Parmi les journalistes les plus conventionnels, Ariane Chemin, du Monde, a publié le 24 janvier 2002 un article intitulé Max Gallo, bateleur héroïque où l’on peut lire : «Max adore fabriquer, jouer, manipuler. En 1971, “Martin Gray n’a pas écrit une ligne d’Au nom de tous les miens”, rappelle ainsi Robert Laffont, son ami et premier éditeur. Max a la même capacité à se glisser dans le malheur d’un autre que de prendre l’habit de Napoléon ». Depuis, l’écrivain aux quatre-vingt livres reste “ghostwriter” [un nègre] pour quelques autres dont il tait farouchement les noms ».

Pour ma part, je retrouve dans mes archives personnelles deux notes relatant des conversations que j’ai eues sur Martin Gray, à Paris, au Centre de documentation juive contemporaine, d’une part, avec Adam Rutkowski, le 21 juin 1974, et, d’autre part, avec Georges Wellers, le 8 octobre 1975. Le premier m’a dit de Martin Gray qu’il n’était qu’un James Bond :

Il est venu me trouver en me montrant les photos de sa famille et en pleurant. J’ai eu pitié de lui et je lui ai donné des documents. Mais il a écrit, avec Max Gallo qui est un bon historien, un roman. Moi, je n’ai pas voulu démentir, même quand une journaliste [de Der Spiegel ?] a voulu avoir un entretien parce qu’elle trouvait qu’il y avait des choses qui n’allaient pas.

Quant à Georges Wellers, il m’a déclaré que Martin Gray n’avait pas pu être à Treblinka car, en 1961, quand on recherchait partout des témoins [pour le procès d’Eichmann à Jérusalem] il se serait signalé. Des appels avaient été lancés des États-Unis urbi et orbi. « Il a été comme un James Bond. Son évasion sous un camion est rocambolesque ».

Le 25 avril 1988 le malheureux Ivan Demjanjuk a été condamné à mort par un tribunal de Jérusalem. Martin Gray avait fait partie des quatorze témoins qui avaient osé attester de ce que Demjanjuk avait été cet Ivan le Terrible qui, arpentant le camp du matin au soir, tuait les détenus à coups de barre de fer. Après des années de prison où presque chaque matin Demjanjuk s’attendait à être pendu, un miracle s’était produit : l’effondrement du régime communiste en Russie, un régime qui avait fourni une preuve accablante mais fausse. On s’était alors rendu compte qu’Ivan le Terrible avait été le surnom d’un certain Ivan Marchenko, d’ailleurs mort. La justice israélienne se voyait alors contrainte de casser le jugement de condamnation d’Ivan Demjanjuk et de remettre ce dernier en liberté. Cependant, comme on le sait, le malheureux allait être à nouveau poursuivi mais cette fois-ci pour avoir tué des foules de juifs à… Sobibor et non plus à Treblinka. En 2011 il était livré par les États-Unis à la justice allemande ; obligé, à la fin, de comparaître allongé sur une civière, avec un goutte-à-goutte, il était condamné sans preuves et sans témoins. Peu de temps après sa condamnation, il expirait enfin dans un asile de vieillards, en Allemagne.

L’insolent privilège des menteurs de « l’Holocauste »

Élie Wiesel et ses pareils jouissent d’un insolent privilège. On a beau les démasquer, ils continuent de parader. Là où d’autres escrocs, une fois confondus, se retireraient de la vie publique, ils trouvent le moyen de jouir d’une aura qui fait qu’on les sollicite. Ils reviennent sous le feu des caméras. On montre à leur égard tant de sollicitude que le grand public leur accorde autant d’attention et de crédit que s’ils étaient de « belles consciences ». Et l’argent rentre à nouveau. On va jusqu’à invoquer leur « témoignage » en justice. En 1980, alors que depuis beau temps on savait à quoi s’en tenir sur le caractère pour le moins fallacieux d’Au nom de tous les miens, la LICRA n’hésitait pas à invoquer contre moi ce témoignage de Martin Gray. Lors du procès qui, à Paris, m’était à cette époque intenté par neuf associations pour « dommage à autrui par falsification de l’histoire », la SCP Lévy et Korman poussait la shutzpah jusqu’à déposer, le 10 septembre 1980, à l’intention de mon avocat, Me Éric Delcroix, un « Bordereau des pièces communiquées » où figuraient en bonne place le nom de Martin Gray et le titre de son chef-d’œuvre.

En 1990, dans sa livraison du 29 novembre, La Vie, Hebdomadaire Chrétien d’Actualité, porte en couverture une photo de notre homme et titre : « Le Retour de Martin Gray au nom de tous les jeunes ». L’article qui lui est consacré (p. 54-56) est dithyrambique. L’homme est décrit comme « un émigré américain sans histoires » venu s’établir il y a vingt-cinq ans au-dessus de la baie de Cannes. Il a été un « enfant juif de Varsovie, rescapé du ghetto de Varsovie et du camp de la mort de Treblinka ». Sa femme et ses quatre enfants ont péri dans l’incendie du Tanneron. « Martin survit. Mieux, du fond de sa douleur, un livre surgit qui rayonnera de par le monde. Au nom de tous les miens est un best-seller, des millions de gens y puiseront comme à une source, il sera traduit en vingt-trois langues et adapté pour le cinéma et la télévision […] aucune formule magique dans ces pages, rien que l’accent de la vérité […]. Mystérieux pouvoir des mots vrais … ». Quant à l’avenir et aux projets pharaoniques de Martin qui nécessiteront des flots d’argent, l’auteure de l’article, transie d’admiration, en perd son souffle.

En 1993 l’UEJF (Union des étudiants juifs de France) organise «Le tour de France de la mémoire» (du dimanche 21 au dimanche 28 février) où sont invités vingt-huit «historiens» et « universitaires » ; parmi eux figure Martin Gray. Pour la circonstance, notre homme se voit donc gratifié d’une flatteuse promotion : il est devenu un historien ou un universitaire. En 2014 Le Figaro du 9 juin consacre une page entière (p. 14) à Martin Gray et à Boris Cyrulnik qui, jeune juif de Bordeaux, en 1944 « a échappé à la déportation et accompli son rêve de devenir psychiatre ». Il faut voir et entendre comme les deux hommes s’entendent à évoquer leur souffrance, leur « résilience » ou capacité de rebondir, leur courage exceptionnel et, il faut le dire, leur supériorité sur le commun des mortels. Martin Gray se plaint amèrement d’avoir rencontré beaucoup de scepticisme : « On me prenait pour un mythomane ». Boris Cyrulnik dénonce le « négationnisme » et le « déni ». Martin s’admire grandement et Boris ne s’épate pas moins. Le journaliste leur dit : « Les survivants de la Shoah ont une espérance de vie supérieure plus longue que la moyenne. Ils ont une réussite intellectuelle et professionnelle supérieure. Pourquoi?». Savourons la réponse de Boris : « Les survivants des génocides ont reçu une dose de stress supérieure à la moyenne, et cela a “surstimulé” leur organisme. La réussite socio-professionnelle de ceux qui ont survécu aux génocides est aussi un sujet d’étude, car elle est très au-dessus de la moyenne. Ils sont contraints à l’intensité émotionnelle et ont un courage presque pathologique. Moi, par exemple, j’avais un courage morbide ». Et Martin, à son tour, donnera un exemple de ses prouesses. Sur quoi Boris conclura : « C’est une belle image de la résilience ». Comprenons que les deux compères juifs appartiennent tous deux à une espèce humaine exceptionnelle !

Patatras ! À Treblinka il n’y avait pas de chambres à gaz

mais des chambres à vapeur !

Au grand procès de Nuremberg a été produit le document PS-3311 qui établit formellement que, selon les sources de la Résistance polonaise, à Treblinka, les Allemands exterminaient leurs victimes dans des chambres à vapeur (steam chambers). Il y avait un puits (well), une chaudière (boiler), des conduits (pipes) et de la vapeur d’eau (steam). Le sol était de terre cuite (terracotta) et très glissant (very slippery). En 1945-1946, ce document allait prendre valeur de « preuve authentique » en vertu de l’article 21 du Statut du TMI (Tribunal militaire international). À son tour, la loi Gayssot du 13 juillet 1990 allait déclarer incontestable ce type de vérité établie par les Commissions des vainqueurs, se présentant comme « Commissions des Nations unies », chargées des enquêtes sur les crimes du vaincu. Lors des débats, le 27 février 1946, le témoin Samuel Rajzmann s’avisera de parler de « chambres à gaz » à Treblinka mais très vite on lui enlèvera toute envie de développer.

On se trouve là devant une constatation que tout historien devrait honnêtement faire mais que la terreur ambiante l’oblige trop souvent à taire : vers la fin de la guerre, les futurs vainqueurs étaient bien d’accord pour charger le futur vaincu de tous les crimes possibles et imaginables mais, impatients de se venger, ils allaient manquer de temps pour accorder leurs violons. D’où une remarquable cacophonie dans les accusations dont le vaincu allait se trouver accablé. Prenant modèle sur les mensonges forgés pendant la Première Guerre mondiale sur le compte des Teutons ou des Huns, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale allaient reprendre les pires calomnies et les recycler tout en les modernisant. Longtemps Buchenwald (ou parfois Dachau) allait passer pour le pire des camps avant de laisser la place à Auschwitz. Un nombre considérable de camps étaient supposés avoir possédé une ou plusieurs chambres à gaz qu’à partir de 1960 il leur a fallu abandonner. Le savon juif a été rangé au rayon des mythes tout comme les abat-jour en peaux humaines tatouées. Les Soviétiques n’ont pas insisté pour maintenir le mensonge lancé par la Pravda du 2 février 1945 selon lequel les Allemands, à Auschwitz, tuaient leurs victimes non pas au gaz mais à l’électricité : ces victimes électrocutées tombaient sur un tapis roulant qui les déversait dans un haut-fourneau. L’histoire des juifs tués dans des wagons enduits de chaux vive ou d’une autre substance mortelle a fait long feu. N’a pas rencontré trop grand succès non plus la version d’Élie Wiesel selon laquelle, à Auschwitz, les Allemands utilisaient non des chambres à gaz mais des fournaises en plein air. À partir de la fin des années 1970 il a fallu, sur le plan historique et scientifique, multiplier les concessions aux révisionnistes à telle enseigne que le plus prestigieux des historiens de l’« Holocauste », Raul Hilberg, a piteusement rendu les armes : il a dû concéder qu’il n’existait aucun des prétendus documents qui auraient prouvé que le IIIe Reich avait conçu, ordonné, organisé une politique d’extermination physique des juifs d’Europe. Selon sa nouvelle thèse des années 1983 à 1985 le gigantesque crime avait été perpétré secrètement par la vaste bureaucratie allemande sans laisser la moindre trace écrite ; tous ces bureaucrates avaient décidé de renoncer à l’écrit pour l’oral et d’agir « par une incroyable rencontre des esprits, une transmission de pensée consensuelle » (an incredible meeting of minds, a consensus-mind reading).

Normalement une telle capitulation, suivie d’autres capitulations comme celles d’un Jean-Claude Pressac ou d’un Robert-Jan van Pelt, aurait dû susciter de vifs débats publics qui aurait peut-être fini par entamer la croyance générale en l’existence de l’«Holocauste». Les lois bâillons aidant, c’est le contraire qui s’est produit. Année après année on a vu se constituer un commerce, une industrie et même une religion de l’«Holocauste» qui, à force de battage publicitaire et médiatique, a réussi à imposer au grand public l’idée qu’il avait bel et bien existé 1) une politique d’extermination physique des juifs, que n’atteste pourtant aucun document, 2) une arme spécifique : la magique chambre à gaz, que pourtant personne n’a vue, 3) des victimes au nombre de cinq à six millions, chiffres dont il a été établi qu’ils étaient régulièrement invoqués déjà bien avant l’an 1900 dans des articles et des encarts publicitaires de la presse américaine pour évoquer de prétendues pertes juives dues à de prétendus ou réels massacres en Europe orientale ou en Russie ; cette presse en appelait à la générosité des lecteurs pour venir en aide aux organisations juives. Depuis 1945 de gigantesques opérations financières (réparations, indemnisations, chantages) ont contribué au renforcement de toutes sortes de mesures permettant d’inculquer, notamment aux jeunes générations, une Croyance qui, en France et en bien d’autres pays, allait être renforcée par une répression judiciaire implacable contre le «négationnisme».

C’est en ce sens que, pour utiliser un adjectif à la mode, le cas de Martin Gray est devenu « emblématique ». Quand, en un premier temps, Au nom de tous les miens s’est révélé être un livre hautement suspect, Martin Gray aurait dû se faire discret. Rien de tel n’est advenu. En un second temps il s’est contenté de revêtir d’autres habits et de lancer d’autres entreprises aux accents philanthropiques. À la fin de son existence il est réapparu, comme on le voit, au côté de Boris Cyrulnik, «revêtu» sinon « de lin blanc », du moins « de probité candide ». À sa mort, la presse a rendu hommage à « un grand monsieur » (La Montagne, 26 avril 2016, p. 40, sous le titre de « Mémoire tragique du XXe siècle ») et à un « inlassable passeur d’énergie et d’espérance » (Le Monde, loc. cit.).

En 2016 « l’Holocauste » ne repose plus que sur des « témoignages »

Sur le plan historique et scientifique il ne reste plus rien de « l’Holocauste », c’est-à-dire qu’indépendamment des réelles souffrances des juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale, il ne reste plus rien de la thèse selon laquelle il aurait existé 1) une politique d’extermination physique des juifs, 2) des chambres à gaz homicides pour mener à bien cette politique, 3) cinq à six millions de victimes. Il ne reste à vrai dire que des « témoignages » ou des « aveux ». Des « aveux » sont bien trop fragiles quand ils sont obtenus de vaincus qui sont totalement à la merci de leurs vainqueurs. Quant aux témoignages, celui de Martin Gray, qui a pourtant connu un extraordinaire succès mondial, nous offre l’exemple même du témoignage dont la fragilité est telle qu’on ne peut que le récuser. Ce qu’on peut dire de son témoignage s’applique à tous les autres témoignages. Aucun ne nous apporte la preuve que les Allemands auraient usé de la moindre chambre à gaz homicide. Ajoutons qu’à propos d’un seul et même camp il peut régner, sur le moyen d’y tuer les juifs en masse, une étonnante cacophonie. On l’a vu pour Treblinka mais prenons le cas d’Auschwitz. Selon Élie Wiesel, l’arme de destruction massive des victimes consistait en des brasiers de plein air. Selon la Pravda du 2 février 1945, cette arme était l’électricité. Selon la voix finalement dominante, cette arme était le gaz. Mais selon Simone Jacob, future Simone Veil, et selon sa mère et ses sœurs avec qui elle était internée à Birkenau, à proximité d’un crématoire censé être doté d’une chambre à gaz, on pouvait ne rien voir ni ne rien soupçonner d’un formidable crime quotidien (voyez mon article du 20 mars 2015, Simone Jacob, future Simone Veil, sa mère et sa sœur Milou ont vécu plusieurs mois à Auschwitz-Birkenau à “quelques dizaines de mètres” de ce qui aurait été une usine d’extermination des juifs). Eau ? Électricité ? Gaz ? Ou Rien ? Que sommes-nous censés admettre et croire ? Pour répondre à ces questions, il aurait fallu pouvoir disposer des conclusions d’une enquête médico-légale. Or, les magistrats se sont soigneusement abstenus de procéder à une telle enquête, pourtant élémentaire et obligatoire dans tout cas d’homicide. En fin de compte, on ne voit vraiment plus sur quoi un honnête homme peut se fonder pour continuer, de nos jours, plus de soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à porter contre l’Allemagne l’accusation d’avoir perpétré l’un des crimes les plus atroces qu’on puisse IMAGINER.

Bibliographie : Les Victoires du révisionnisme (11 décembre 2006) et Les Victoires du révisionnisme (suite) (11 septembre 2011)