Les juifs bruns ont collaboré avec l’Allemagne de Hitler

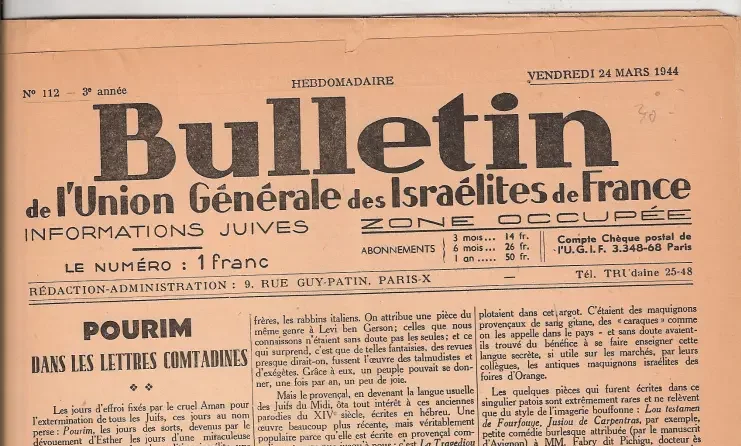

Les « juifs bruns », c’est-à-dire les juifs de la collaboration avec l’Allemagne nationale-socialiste, ceux des Conseils juifs à travers toute l’Europe occupée («l’internationale juive de la collaboration»), n’auraient évidemment pas donné leur accord aux déportations s’ils avaient su que celles-ci aboutissaient à l’assassinat de leurs coreligionnaires dans des abattoirs chimiques. En France, l’Union générale des Israélites de France (UGIF) avait collaboré à la rafle du Vél’ d’hiv’. En 1947, au procès de Xavier Vallat, Mllle Libers rappelait dans quelles circonstances elle avait été engagée comme assistante par l’UGIF le 16 juillet 1942 :

Je suis venue me présenter à l’UGIF parce que, journaliste n’ayant plus d’emploi pendant la guerre, j’ai pensé qu’étant assistante sociale à l’UGIF je pourrais secourir quelques misères humaines. — Je m’y suis présentée en mai 1942. Il me fut répondu qu’en ce moment, il n’y avait pas de travail. J’attendis, et c’est le 15 juillet 1942 au soir que je reçus un pneumatique me priant de me présenter à l’UGIF le 16 juillet au matin. Le 16 juillet au matin, je me rendis à 9 heures à l’UGIF et me trouvais là devant d’autres personnes qui venaient solliciter du travail à l’UGIF. Nous assistions, à ce moment, à une véritable mise en scène, c’est-à-dire qu’on nous faisait préparer des étiquettes avec une petite ficelle, qui devaient certainement servir à être accrochées à quelque chose ou quelque part. — Le 16 juillet, dans la nuit, eurent lieu les rafles monstres de femmes et d’enfants juifs. Nous comprîmes, le 17 au matin, qu’on nous avait fait préparer ce travail parce qu’on savait déjà dès le 15 que les rafles auraient lieu.[1]

La même Mlle Libers ajoute que l’UGIF pourvoyait ses assistantes sociales d’ordres de mission signés des autorités SS pour aller chercher des enfants juifs et les amener au centre Lamarck d’où ils étaient ensuite conduits à Drancy.[2] On sait que, de Drancy, certains étaient ensuite envoyés à Auschwitz.

Le camp de Drancy était, sous la surveillance des autorités allemandes et françaises, largement autogéré par les juifs.[3]

Pour juger de la politique de l’État français vis-à-vis des juifs, il importe grandement d’écouter aussi la voix et les arguments de l’accusé. Le livre susmentionné sur le procès de Xavier Vallat est, à ce point de vue, d’une importance primordiale. X. Vallat replace dans la perspective historique la loi portant statut des juifs. Il rappelle qu’avant et après cette loi il a existé en France des lois contre certaines catégories de Français. Avant cette loi, à l’occasion de la séparation de l’Église et de l’État, quatre-vingt-dix mille citoyens et citoyennes français se sont vu interdire les droits de posséder, d’ester, de s’associer, d’enseigner, d’exercer des professions publiques ; leurs biens ont été confisqués et n’ont pas, comme ceux des juifs, été confiés à la Caisse des dépôts et consignations. Après cette loi, on a également pu voir cent mille citoyens et citoyennes français transformés en « morts vivants » grâce à l’ordonnance du 26 décembre 1944 créant l’indignité nationale.[4]

Le produit de la vente d’un bien juif était versé, au nom du juif propriétaire, à la Caisse des dépôts et consignations où il portait intérêt ; un dixième était prélevé pour les juifs pauvres, c’est-à-dire essentiellement pour l’UGIF.[5] L’Alliance israélite était subventionnée par le maréchal Pétain et quand, à la suite d’attentats contre leurs troupes, les Allemands infligèrent aux juifs une amende d’un milliard de francs, ces derniers se tournèrent vers le maréchal Pétain pour implorer son aide. Celui-ci leur obtint un prêt d’un milliard garanti par le Syndicat des banques[6] (soit dit en passant était-ce là le comportement d’un État coupable d’antisémitisme à la manière des nationaux-socialistes ?). L’UGIF pouvait ainsi s’abstenir de taxer les juifs et de recourir à son propre argent; en fin de compte, elle ne versa aux Allemands que le quart du prêt et conserva par devers elle le reste de l’argent.[7]

Après la Libération, l’affaire de la collaboration de l’UGIF avec les Allemands sera étouffée et le procès public évité. Un jury d’honneur se réunira sous la présidence de Léon Meiss, président du CRIF. Il acquittera les accusés en première instance et en appel. Les pièces du procès n’ont jamais été publiées. Personne ne sait ce que sont devenus les sept cent cinquante mille francs que s’est appropriés l’UGIF: le CRIF se les est-il, à son tour, appropriés ?[8]

Le Consistoire central des Israélites de France, fondé en 1808, quitta Paris pour Lyon en 1940.[9] Il refusa d’abord toute représentation au sein de l’UGIF et voulut sauvegarder son indépendance et la maîtrise de ses propres fonds. Il conserva des liens privilégiés avec l’Aumônerie générale israélite et le grand rabbinat. Son président, Jacques Helbronner, entretint des rapports suivis avec le maréchal Pétain qu’il rencontra à vingt-sept reprises en un an et en qui il voyait le «père de la patrie».[10] Il fut arrêté par les Allemands le 19 octobre 1943 pour des raisons obscures; il fut déporté et ne revint pas de déportation. Son successeur fut Léon Meiss (1896-1966) qui fonda le CRIF en 1944. Le Consistoire multiplia, bien sûr, interventions et protestations en faveur des juifs mais tint jusqu’au bout à observer une attitude légaliste qui, à bien des Français non juifs, devait valoir, pour «collaboration avec l’ennemi», l’exécution sommaire, la fusillade ou la prison. On lui attribue parfois une protestation datée du 25 août 1942 mais ce texte, que publie S. Klarsfeld dans son Mémorial de la déportation des juifs de France (d’après des documents du Centre de documentation juive contemporaine de Paris), est hautement suspect ; il ne porte, en particulier, ni en-tête, ni signature ; il s’agit d’un texte dactylographié anonyme et manifestement incomplet.

Les archives du Consistoire central sont actuellement soustraites à la communication pour la période postérieure à 1937. Il faudrait, semble-t-il, attendre l’an 2037 pour les voir ouvrir aux chercheurs. Elles ont été déposées aux archives des Hauts-de-Seine (à Nanterre) avec, peut-être, une copie à l’Université hébraïque de Jérusalem. Maurice Moch, archiviste du Consistoire central, aurait écrit un ouvrage sur le Consistoire central pendant les années 1939-1944 mais ce texte, truffé de documents, nous dit-on, n’a pu encore voir le jour.[11]

En France comme dans tous les autres pays occupés, y compris la Pologne et la Lituanie, il s’est trouvé de nombreux juifs pour collaborer avec l’Allemagne. À la différence des autres collaborateurs, ils ont quasiment tous été dispensés de rendre des comptes à la justice de leur pays.[12] Les organisations juives en place à la Libération les ont aidés à se soustraire à cette justice. Encore aujourd’hui, elles exigent le châtiment de tous ceux qui se seraient rendus coupables d’un « crime contre l’humanité » (déportation en particulier) sauf s’il s’agit de juifs. Pourquoi ?

11 avril 1994

______________

[Voir aussi À propos de l’arrêt Touvier. L’affaire des “juifs bruns”, Revue d’histoire révisionniste n° 6, mai 1992, p. 69-82, et Écrits révisionnistes (1974-1998), vol. III, p. 1421-1433.]

Notes

[1] Le Procès de Xavier Vallat, Éditions du Conquistador, Paris 1948, p. 366-367. Mlle Libers témoignait à charge.

[2] Id., p. 368-369.

[3] M. Rajsfus, Drancy. Un camp de concentration très ordinaire 1941-1944, Manya, Levallois-Perret 1991.

[4] Le Procès de Xavier Vallat, p. 90-91.

[5] Id., p. 96, 125, 257.

[6] Id., p. 131-132.

[7] P. Boukara, « French Jewish Leadership during the Holocaust », compte rendu du livre de Richard Cohen The Burden of Conscience (Indiana University Press, Bloomington 1987) in Patterns of Prejudice, périodique de l’Institute of Jewish Affairs, Londres 1988, p. 50.

[8] Dans d’autres pays européens, les anciens responsables des Conseils juifs qui avaient collaboré avec l’Allemagne allaient bénéficier de la même indulgence (voy. Raul Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders, Harper Collins, New York 1992, p. 112-117).

[9] Ce paragraphe est repris de À propos de l’arrêt Touvier. L’affaire des “juifs bruns”, Écrits révisionnistes (1974-1998), vol. III, p. 1421-1433.

[10] J. Helbronner approuvait en novembre 1940 certaines mesures prises par l’État français contre les étrangers et parlait de « normal antisémitisme » (D. Peschanski, « Les statuts des juifs du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941 », Le Monde juif, janvier-mars 1991, p. 19).

[11] Voy. Le Monde juif, octobre-décembre 1987, p. 200.

[12] Pour une notable exception en France, voyez le cas de Joseph Joinovici.